○行方市妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月27日

告示第9号

(目的)

第1条 行方市妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)は,妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ,様々なニーズに即した必要な支援につなぐ包括相談支援の充実を図るとともに,妊娠の届出や出生の届出を行った妊産婦に対し,経済的負担の軽減を図る給付金を一体的に実施するものとし,もって市内全ての妊産婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的とする。

(令7告示62・全改)

(事業区分)

第2条 本事業の区分及び事業内容は,次の各号によるものとする。

(1) 妊婦等包括相談支援 別表第1に定めるもの

(2) 妊婦のための支援給付金 別表第2に定めるもの

(令7告示62・一部改正)

(補則)

第3条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この告示は,公表の日から施行する。

附則(令和6年告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定にかかわらず,この告示による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

附則(令和7年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日以前に出産し,令和7年4月1日以降に子育て応援給付金を申請した者に対しては,旧要綱により支給を行う。申請期限は令和8年3月30日までとする。申請予定者の責めに帰さないやむを得ない事情があり,令和7年3月31日以前に出産していた者が,令和7年4月1日以降に出産応援給付金・子育て応援給付金を申請する者に対しては,旧要綱により支給を行う。申請期限は令和8年3月30日までとする。

別表第1(第2条関係)

(令7告示62・全改)

妊婦等包括相談支援

(対象者)

第1条 妊婦等包括相談支援の対象者は,市内の全ての妊婦・子育て世帯とする。

(実施内容)

第2条 市長は,次の各号に基づき,出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信,随時の相談受付等を実施することで,妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い,身近で相談に応じ,関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

(1) 妊娠の届出時の面談等

ア 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦,妊婦の配偶者,パートナー及び同居家族とし,市内に里帰り中の妊婦についても,当該居住する住所地の市町村から面談等の実施依頼があった場合は,対象とする。

イ 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は,妊娠の届出時又はできる限り早い時期に別途面談日を設定して実施する。なお,妊婦が近日中に他の市町村に転出する場合であって,かつ,妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には,妊婦の転出後,転出先市町村において面談等を実施することとする。

ウ 面談等の実施内容

市長は,妊娠の届出をした妊婦に対するアンケート(以下「妊娠時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で,子育てガイドを手交し,妊娠期から出産後の見通しや過ごし方,必要となる各種手続,利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また,別表第2に定める妊婦のための支援給付金の申請の受付や面談等により把握した妊婦の状況に応じ,産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に,産前・産後サポート事業,マタニティサロン,パパママスクールその他必要な支援サービスの利用等を案内する。

エ 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から,妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)を実施する。ただし,妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合その他市長が適当であると認める場合には,居宅訪問により面談を実施するものとし,居宅訪問による面談も困難な場合には,面談に代わり,電話及び妊娠時アンケートの提出を求めることにより実施するものとする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

ア 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち,アンケートの回答内容により,面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が判断した者並びに妊婦の配偶者,パートナー及び同居家族とし,市内に里帰り中の妊婦についても,当該居住する住所地の市町村から面談等の実施依頼があった場合は,対象とする。

イ 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は,出産間近で産後のことを考え始める時期かつ働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として,妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

ウ 面談等の対象者との面談日程の調整

(ア) 市長は,妊娠8か月頃の妊婦に対するアンケート(様式第3号。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を実施する。なお,この時点で,流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては,当該アンケートを実施しない。

(イ) 市長は,妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により,妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や,妊婦の状況等を確認し,面談等の希望者と面談日程を調整する。

エ 面談等の対象者への面談等の実施内容

市長は,面談等の対象者に対し,提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に,出産後の見通しや過ごし方,必要となる各種手続,利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また,面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

オ 面談等の実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

カ 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの未提出妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について,提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき,市長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には,面談や電話等による相談を実施した上で,必要な支援につなげることとする。また,妊娠8か月頃アンケートの未提出妊婦については,電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに,必要に応じて,面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

ア 面談等の対象者

出生した児を養育する者(以下「養育者」という。),面談対象者の配偶者,パートナー及び同居家族とし,市内に里帰り中の妊産婦についても,当該居住する住所地の市町村から面談等の実施依頼があった場合は,対象とする。

イ 面談等の実施時期

出生後の面談等は,生後4か月後までに実施する。ただし,この期間に面談等を実施できなかった場合は,養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から,できる限り早い時期に実施する。なお,養育者が近日中に他の市町村に転出をする場合であって,かつ,養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には,養育者の転出後,転出先市町村において面談等を実施することとする。

ウ 面談等の実施内容

市長は,乳児家庭全戸訪問事業等を活用して,養育者に対し,養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態,家庭の状況等を把握するために市が定めるアンケート(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で,出産後の見通しや過ごし方,必要となる各種手続,利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また,面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業,一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお,産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは,面談等の対象者の同意に基づき,産科医療機関と適切に情報共有を行う。

エ 面談等の実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信,随時の相談受付等

第1号から前号に基づく面談等の実施後も,緩やかな伴走型支援として,妊婦や子育て世帯に対して,子育て支援アプリや市報,オンライン等を活用しつつ,プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や,随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の相談記録の管理)

第3条 市長は,面談等の対象者から提出のあった妊娠時アンケート等及び面談等の相談記録を適切に管理するものとする。

(関係機関との連携)

別表第2(第2条関係)

(令7告示62・全改)

(支給)

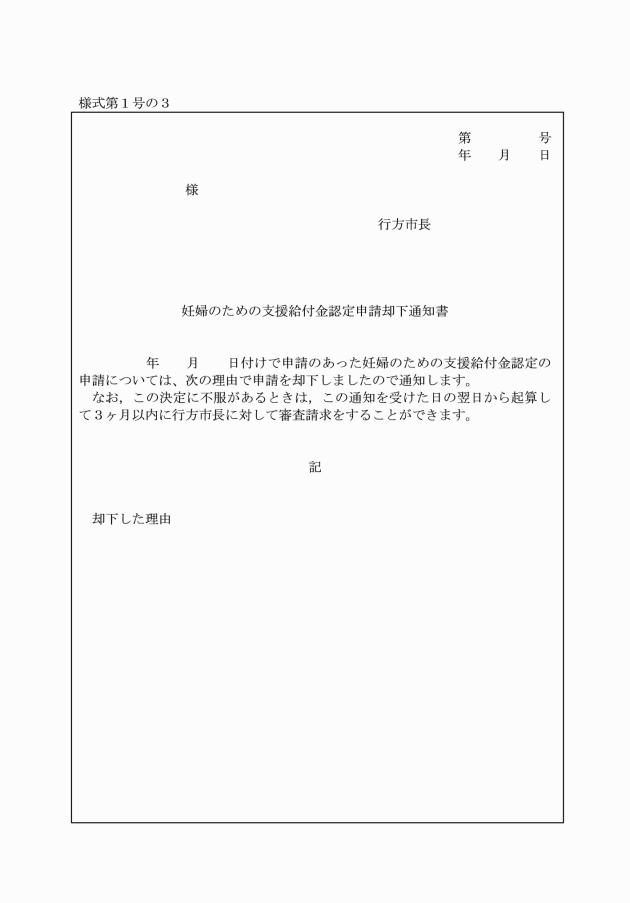

(1回目給付)

第2条 1回目給付については,次の各号に定めるものとする。

(1) 支給対象者

1回目給付は,以下に掲げる者のうち,申請時点で本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。

ア 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し,胎児心拍が確認された妊婦に限る。)

イ 令和7年4月1以降に流産,死産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をした者

(2) 支給内容

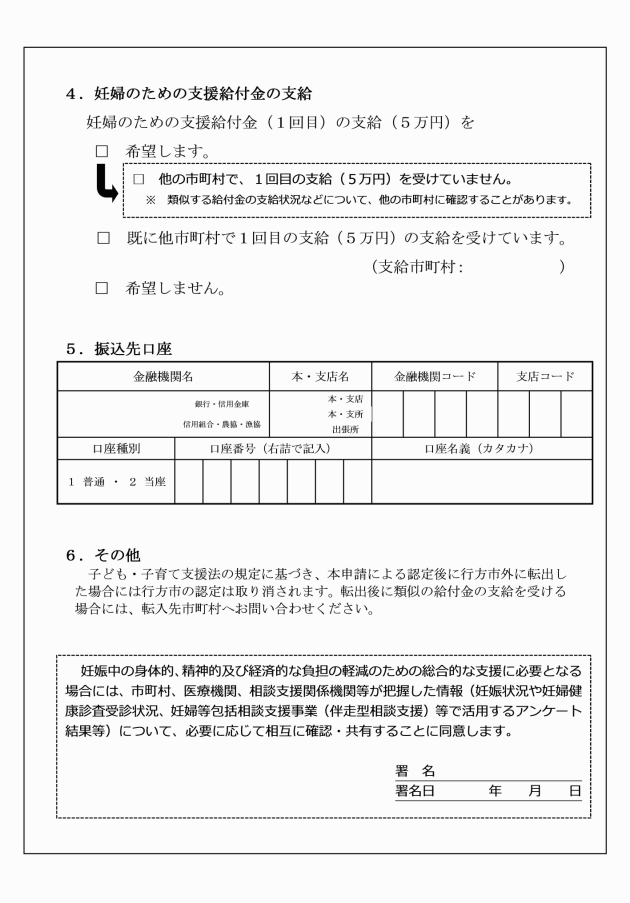

前号に規定する支給対象者の妊娠1回につき,5万円を支給する。

(3) 支給方法

市長は,以下に基づき第1号に規定する支給対象者へ1回目の給付を行う。

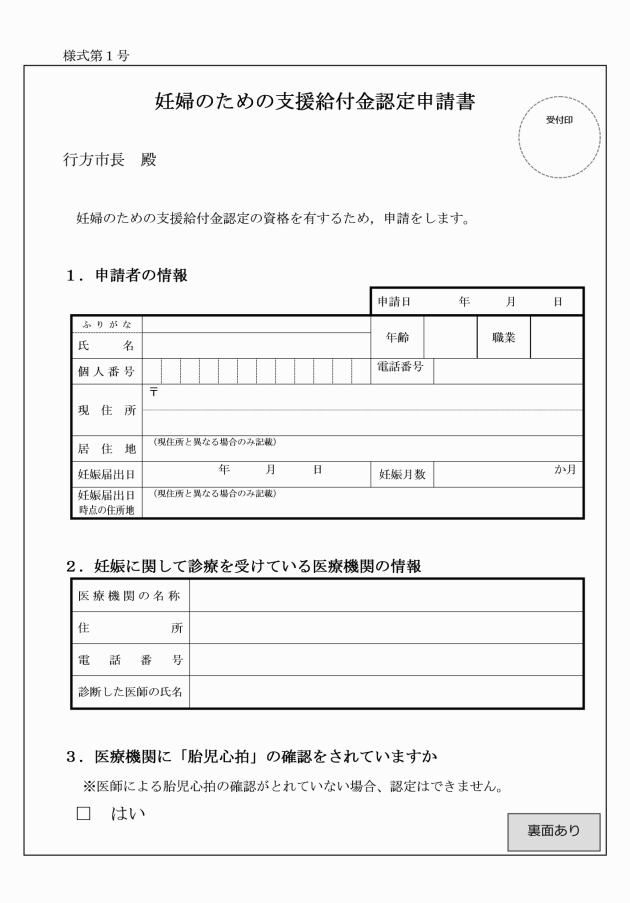

ア 1回目給付を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は,妊娠の届出をし,かつ,妊娠の届出時の面談等を受けた後,他の市町村で類似する事業の給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認,共有することについての同意を経た上で,市長に対し妊婦のための支援給付金認定申請書(様式第1号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に流産等をした申請予定者については,妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

イ アの支給の申請期限は,出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日より起算して2年とする。

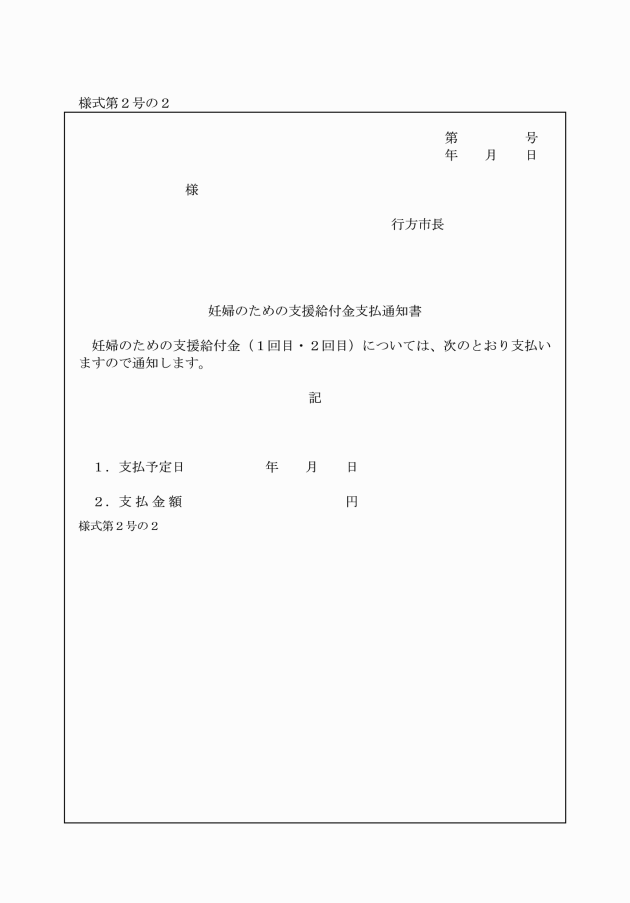

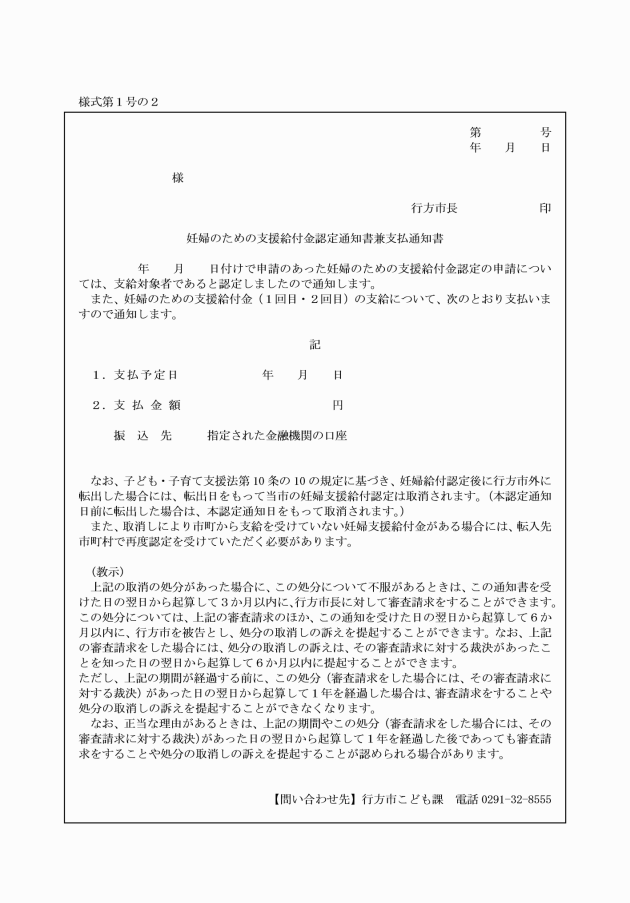

ウ 市長は,申請予定者から支給の申請を受理したときは,これを審査の上,2回目給付の支給の可否を決定し,妊婦のための支援給付金支払通知書(様式第2号の2)により通知し,支給するものとする。

エ 市長は,ウの審査を行うに当たって,必要に応じて,当該胎児を養育する事実を確認すること等により,第1号アの支給対象者に該当するか確認を行う。

オ 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,本人確認を行う。

(4) 認定の取消し

第1号に規定する支給対象者が,認定後において,行方市から転出したときは,転出日をもって当該認定を取り消すものとする。

(2回目給付)

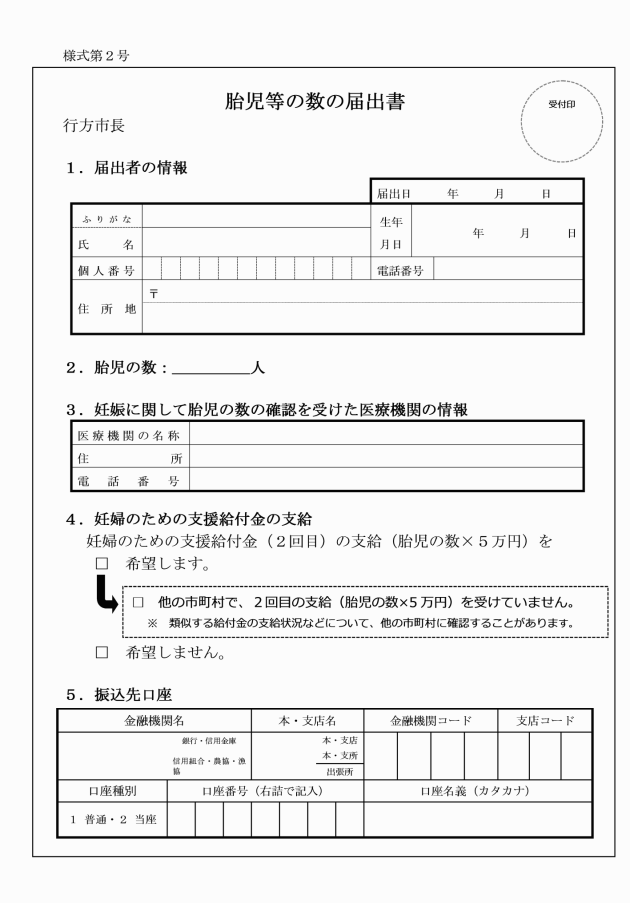

第3条 2回目給付については,次の各号に定めるものとする。

(1) 支給対象者

2回目給付は,令和7年4月1日以降に出産した産婦であって,2回目給付の申請時点で本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。

(2) 支給内容

令和7年4月1日以降に出生した児であって,本市の住民基本台帳に記録されている者1人につき,5万円を支給する。

(3) 支給方法

市長は,以下に基づき第1号に規定する支給対象者へ2回目の給付を行う。

ア 2回目給付を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は,出生後の面談等を受けた後,他の市町村で類似する事業の給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認,共有することについての同意を経た上で,市長に対し胎児等の数の届出書(様式第2号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に流産等により胎児が死亡した申請予定者については,出生後の面談等を受けることなく,死亡日において支給の申請を行うことができる。

イ アの支給の申請期限は,出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日より起算して2年とする。

ウ 市長は,申請予定者から支給の申請を受理したときは,これを審査の上,2回目給付の支給の可否を決定し,妊婦のための支援給付金支払通知書(様式第2号の2)により通知し,支給するものとする。

エ 市長は,ウの審査を行うに当たって,必要に応じて,対象乳児を養育する事実を確認すること等により,第1号アの支給対象者に該当するか確認を行う。

オ 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,本人確認を行う。

(4) 認定の取消し

第1号に規定する支給対象者が,認定後において,行方市から転出したときは,転出日をもって当該認定を取り消すものとする。

(令7告示62・追加)

(令7告示62・追加)

(令7告示62・追加)

(令7告示62・追加)

(令7告示62・追加)