○行方市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成30年10月5日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は,子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担を軽減することにより,多子世帯の経済的負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。

(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所をいう。

(6) 第2子 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①支給認定保護者に監護される者,②監護されていた者,①,②以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。

(7) 第3子以降 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①支給認定保護者に監護される者,②監護されていた者,①,②以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。

(8) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい,その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

(9) 利用者負担額 別表に定める利用者負担額をいう。

(10) 第4階層の一部 所得割課税額が二人親世帯については57,700円以上,ひとり親等世帯については77,101円以上をいう。

(令7告示47・一部改正)

(助成金)

第3条 市長は,次の各号のすべての要件を満たす子どもの利用者負担額について,第2子については半額を,第3子以降については全額を助成するものとする。

(1) 保育所,幼保連携型認定こども園,幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所へ入所している子どもであること。

(2) 3歳未満児であること。

(3) 第2子については,保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第5階層に属する世帯の子どもであること。

(4) 第3子以降については,保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第8階層に属する世帯の子どもであること。

2 前項の要件をすべて満たす場合であっても,市が定める利用者負担額より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所に入所し,従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は,その負担額が,市が対象の子どもに対してこの事業により算定する額(以下「市の算定額」という。)以上の場合は,実際に負担している額から市の算定額を差し引いた額を軽減するものとし,それ以外の場合にはこの事業の対象外とする。

(1) 当該児童の属する世帯において,市税,国民健康保険税その他本市の使用料等を滞納している者がいる場合

(2) 次条の申請をする際,当該児童が本市に住所を有しない場合

(令元告示8・一部改正)

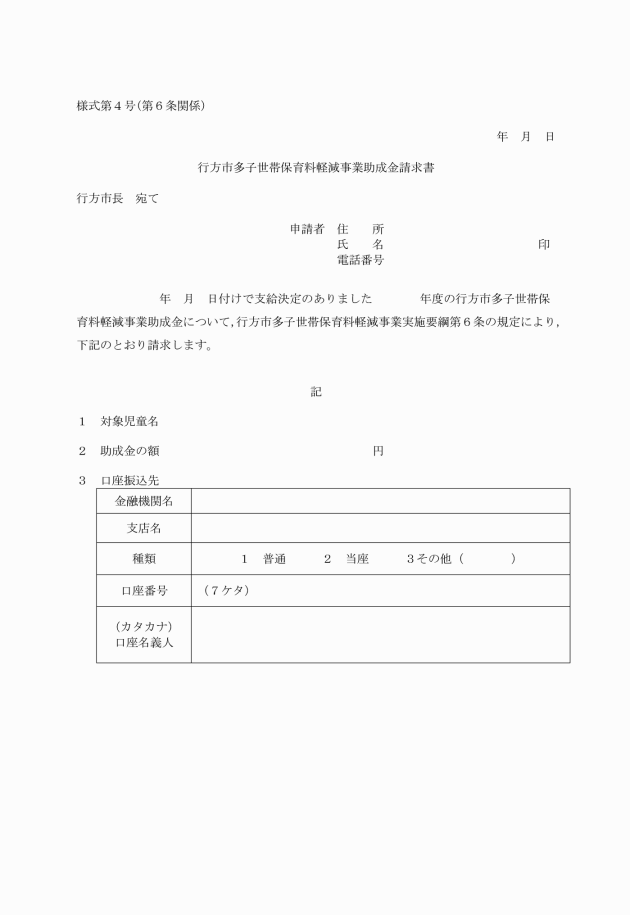

(支給の申請)

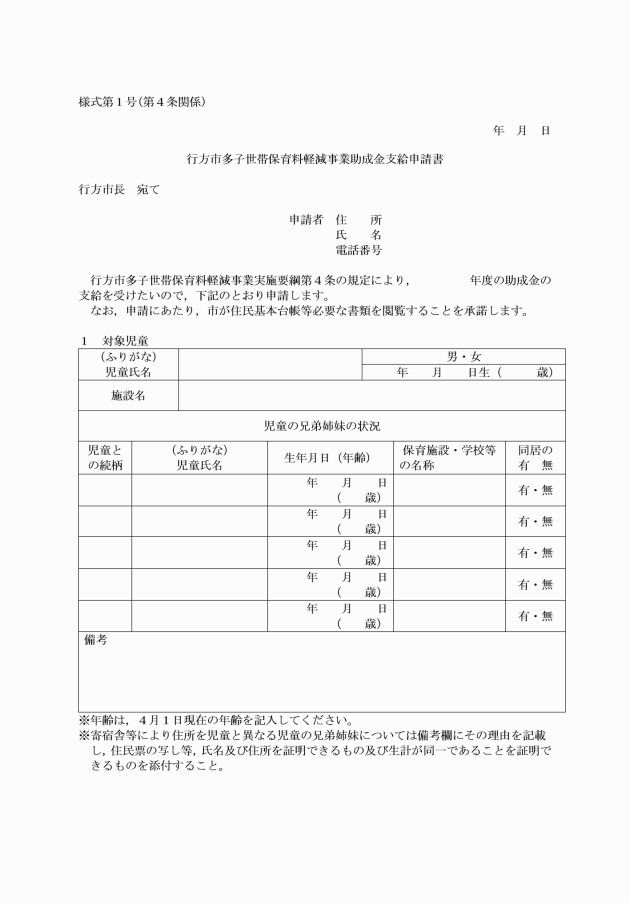

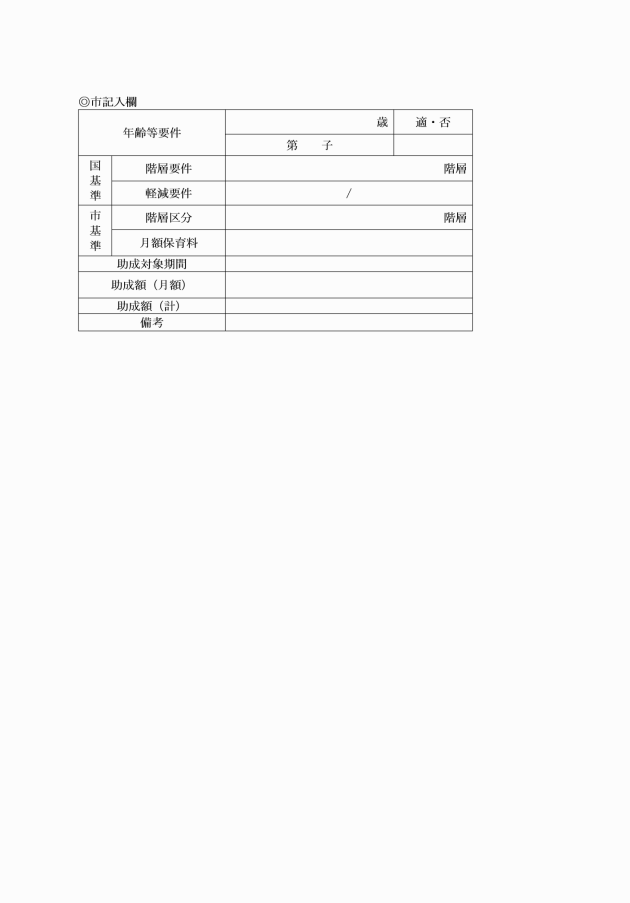

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市多子世帯保育料軽減事業助成金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(行方市すこやか保育応援事業実施要綱の廃止)

2 行方市すこやか保育応援事業実施要綱(平成23年行方市告示第69号)は,廃止する。

附則(令和元年告示第8号)

この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

附則(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年告示第47号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7告示47・追加)

特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額

階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | ||

保育認定3歳児未満(3号認定) | ||||

保育標準期間 | 保育短時間 | |||

第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |

第2階層 | 第1階層を除き,当該年度の4月から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の,当該9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 所得割課税額48,600円未満である世帯 | 14,000円 | 13,800円 | |

第4階層 | 所得割課税額97,000円未満である世帯 | 21,000円 | 20,700円 | |

第5階層 | 所得割課税額133,000円未満である世帯 | 30,000円 | 29,500円 | |

第6階層 | 所得割課税額169,000円未満である世帯 | 34,000円 | 33,500円 | |

第7階層 | 所得割課税額235,000円未満である世帯 | 37,000円 | 36,400円 | |

第8階層 | 所得割課税額301,000円未満である世帯 | 40,000円 | 39,400円 | |

第9階層 | 所得割課税額397,000円未満である世帯 | 45,000円 | 44,300円 | |

第10階層 | 所得割課税額397,000円以上である世帯 | 50,000円 | 49,200円 | |

備考

(1) この表において「生活保護世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

(2) 「所得割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい,所得割額の計算に当たっては,同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

(3) 子どもの年齢計算については,子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし,その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

(令4告示27・一部改正)