○行方市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

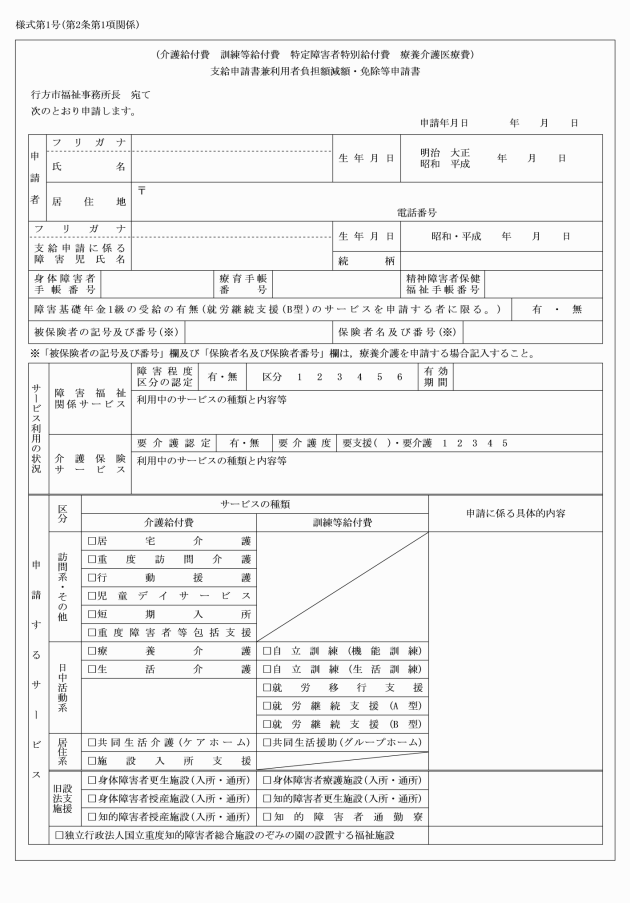

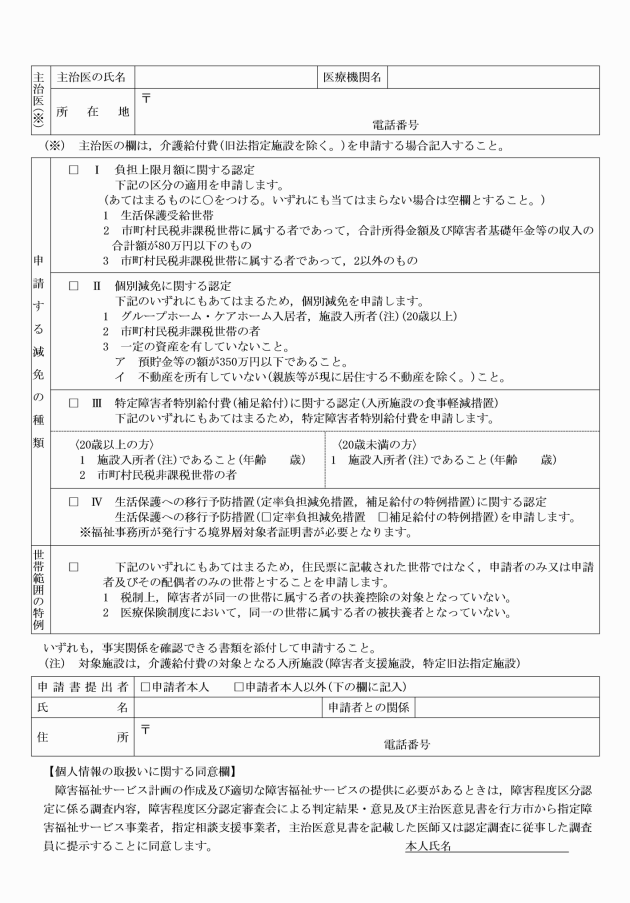

(支給決定の申請等)

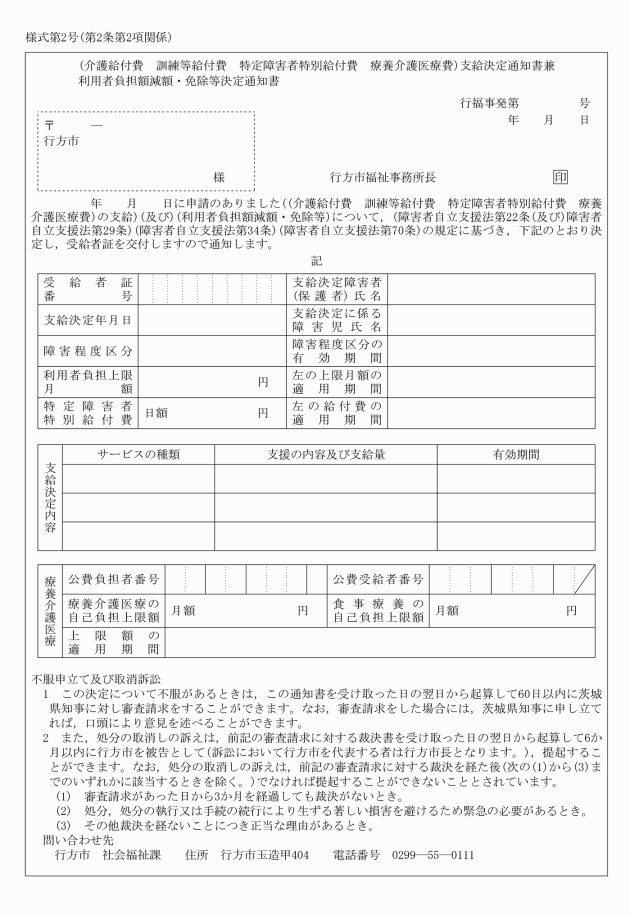

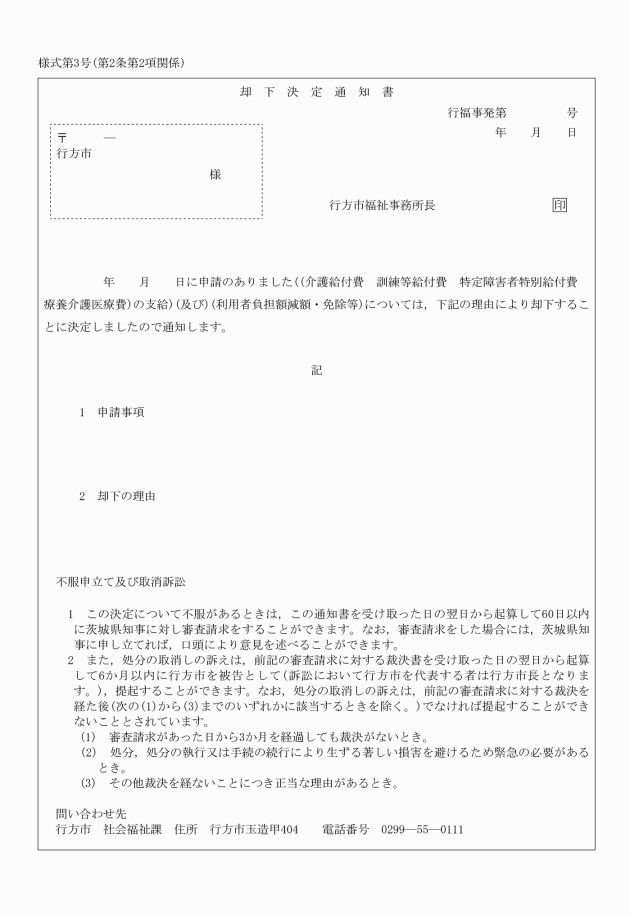

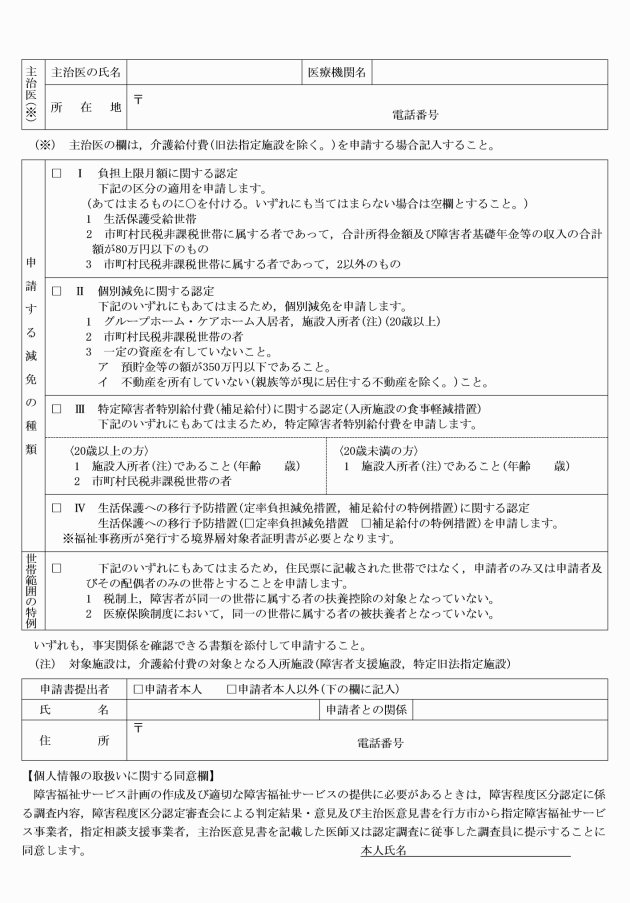

第2条 法第19条第1項に規定する介護給付等の支給,法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給及び法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとするときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

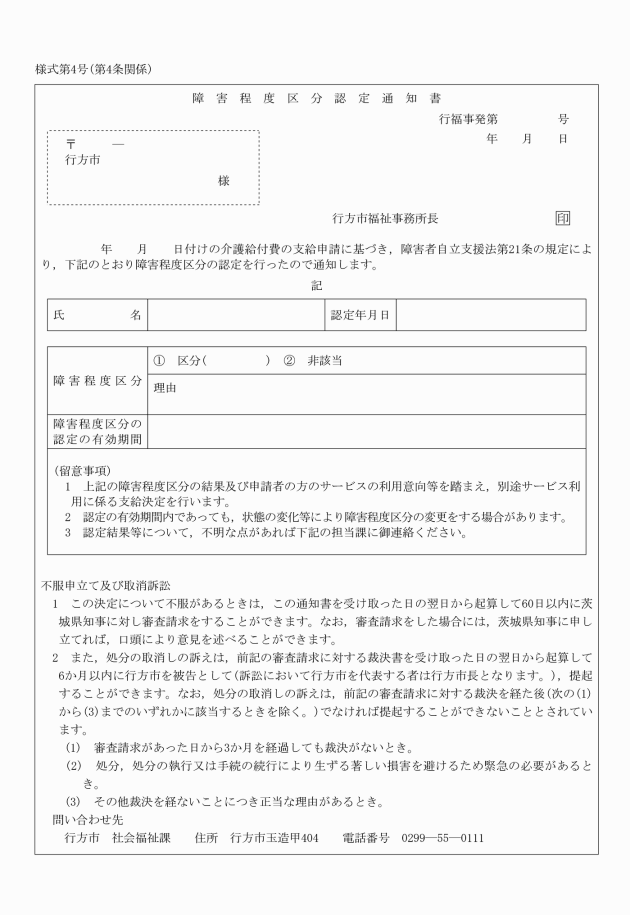

(障害程度区分の認定)

第3条 福祉事務所長は,政令第10条第2項の規定による審査会(法第15条の規定により設置された鹿行広域事務組合障害者介護給付費審査会をいう。以下「審査会」という。)からの通知(以下「判定結果通知」という。)に基づき,障害程度区分を認定するものとする。

2 福祉事務所長は,当該障害者及び介護者等の生活状況等を鑑みて,判定結果通知に記載されている障害程度区分が適当でないと認める場合には,前項の規定にかかわらず障害程度区分を認定することができるものとする。

(支給決定の基準)

第5条 第2条第2項の規定により承認する場合のサービスの内容及び支給量の決定は,次のとおり行うものとする。

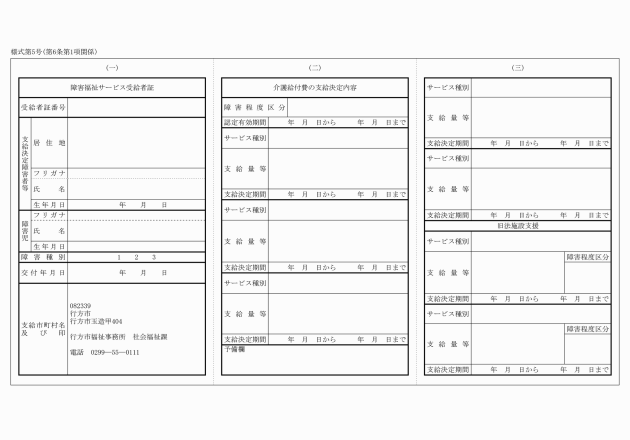

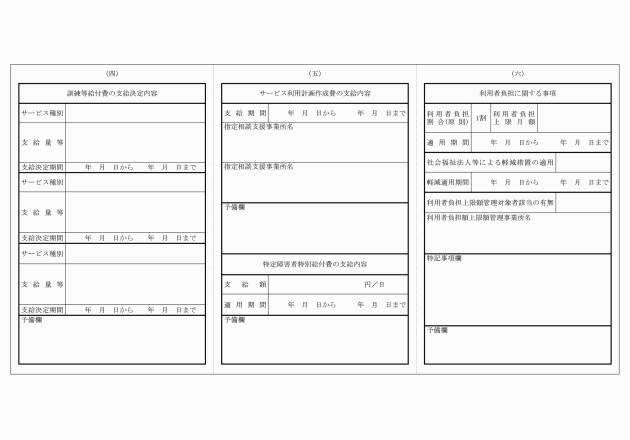

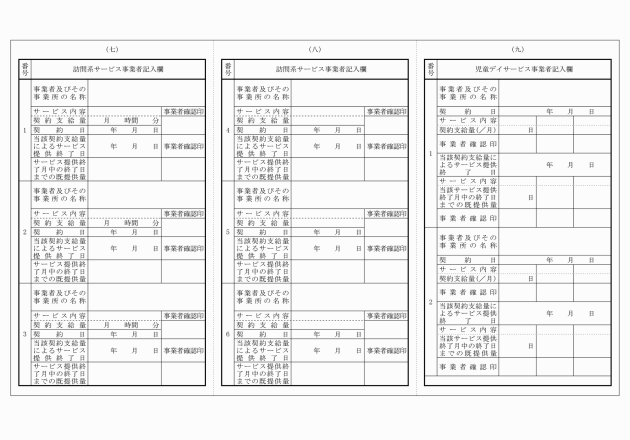

(障害福祉サービス受給者証等)

第6条 障害福祉サービス受給者証(法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証をいう。)は,様式第5号によるものとする。

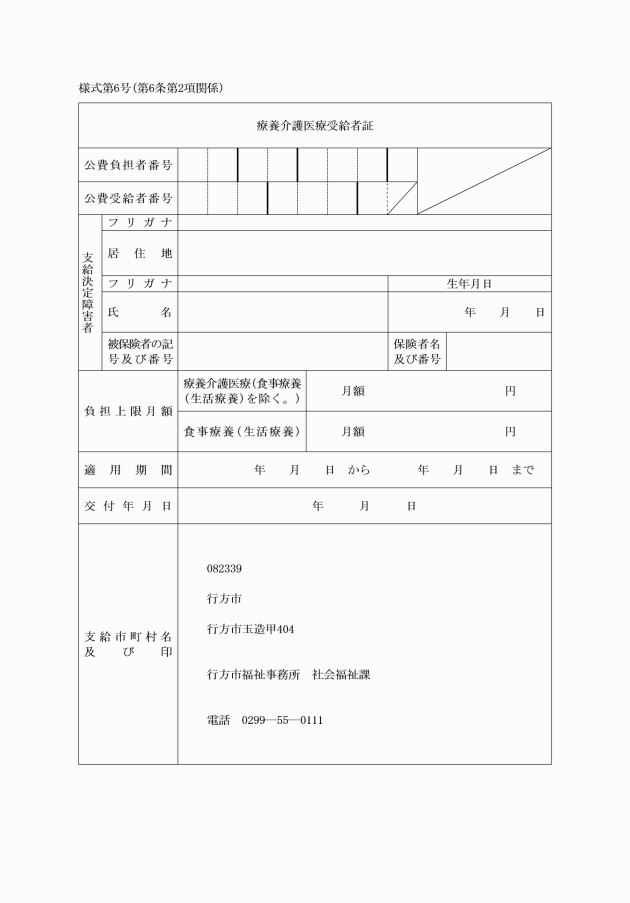

2 福祉事務所長は,法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給決定をしたときは,当該決定を受けた障害者に対し,療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付する。

(支給決定の変更の申請等)

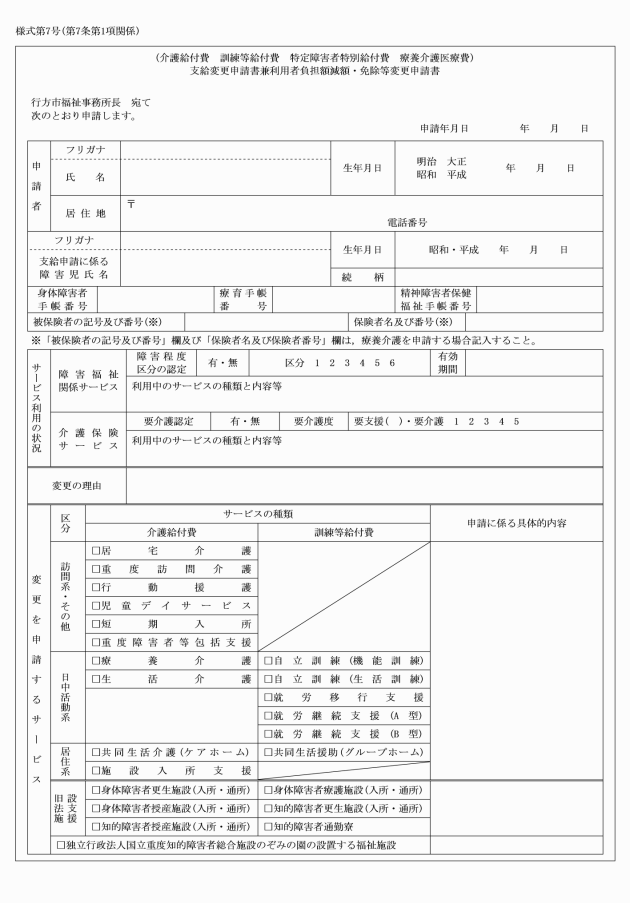

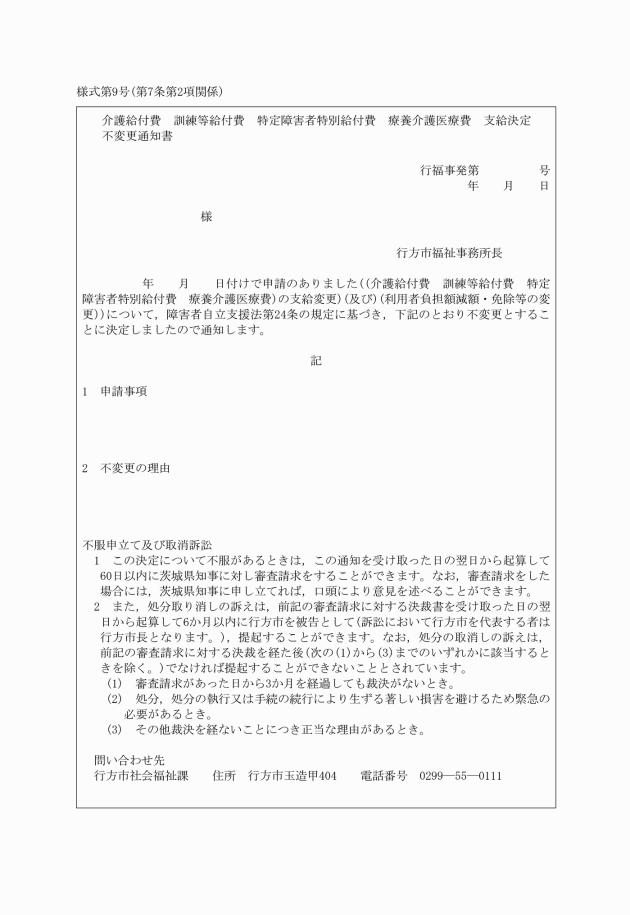

第7条 省令第17条の申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

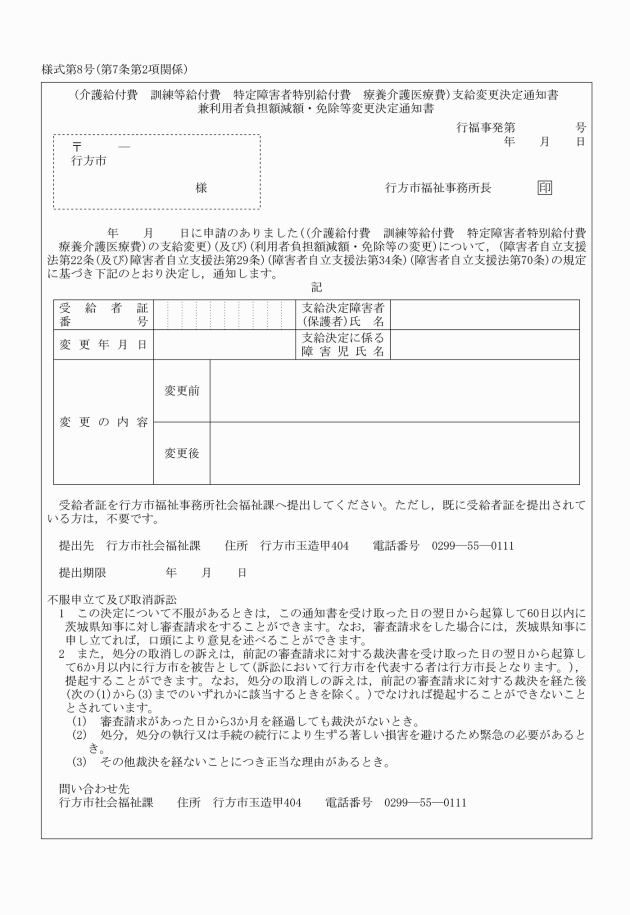

3 福祉事務所長は,法第24条第2項の規定により職権による支給決定の変更の決定又は省令第34条の5の規定による特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは,介護給付費・訓練等給付費支給決定変更通知書により当該決定に係る支給決定障害者等(法第5条第22項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

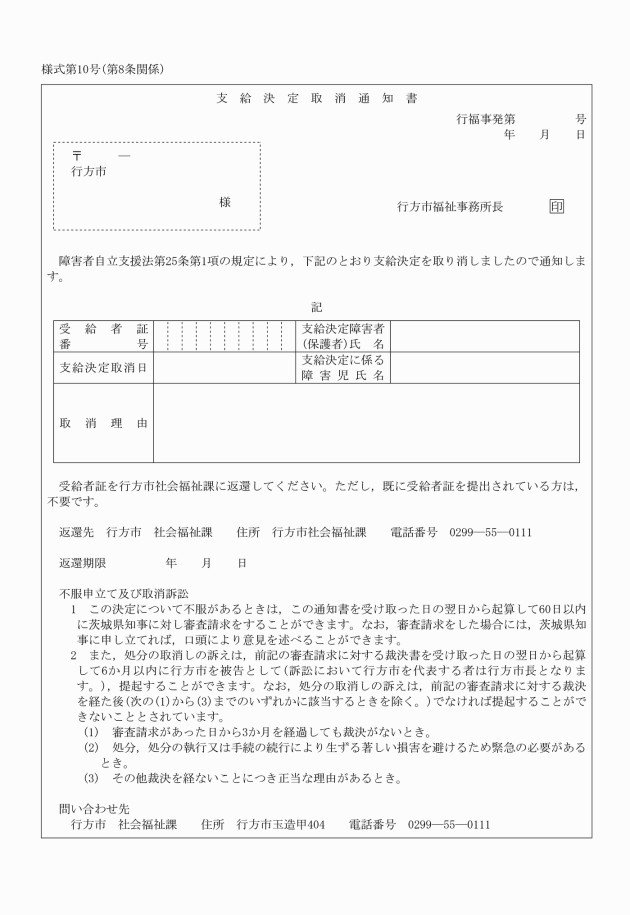

第8条 省令第20条第1項及び省令第34条の6第2項の規定による通知は,支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

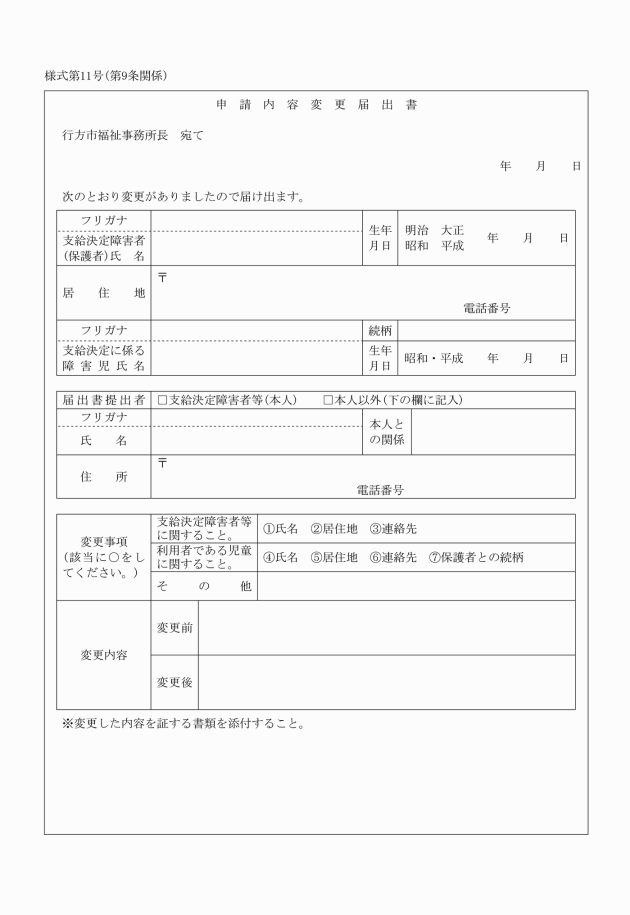

(支給決定の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び省令第34条の3第4項の届出書は,申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

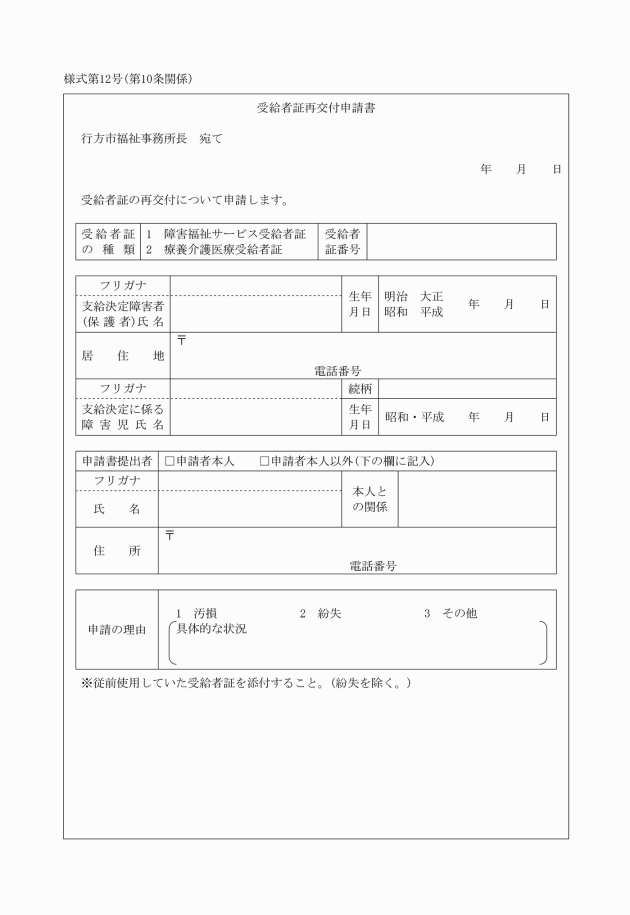

(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請等)

第10条 省令第23条第1項の申請書は,受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

2 療養介護医療受給者証の再交付の申請は,省令第23条の例によるものとする。

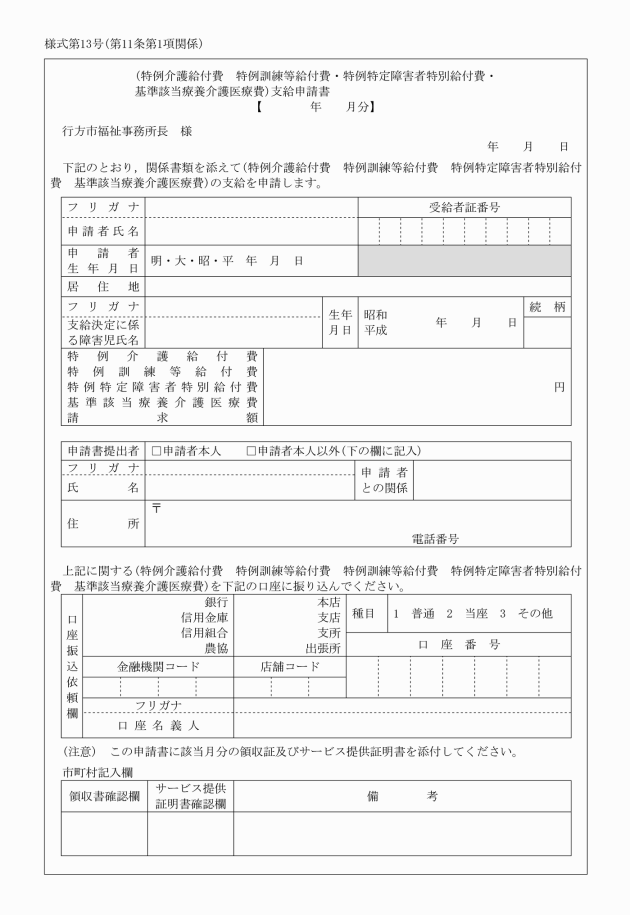

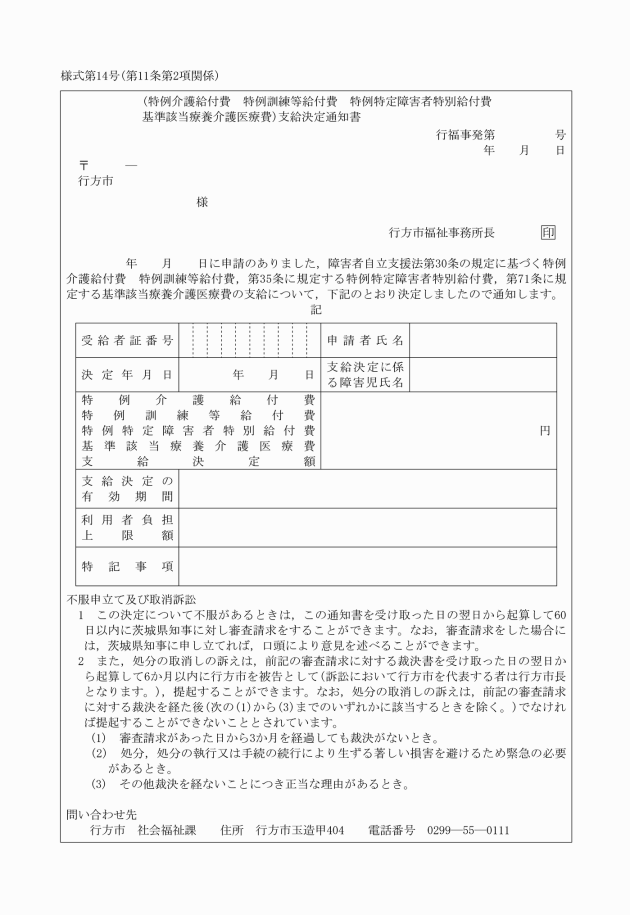

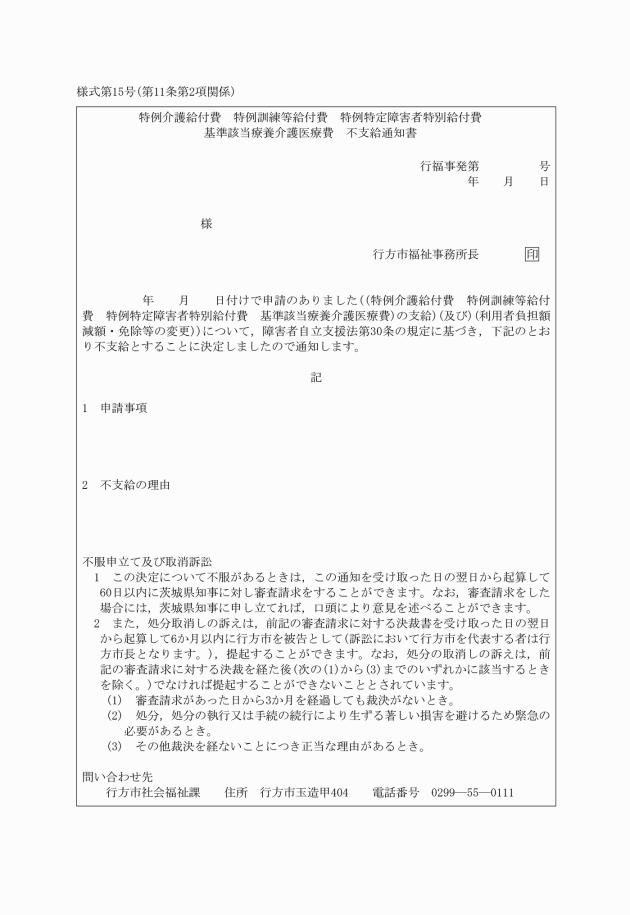

(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第11条 省令第31条第1項,省令第34条の4第1項及び省令第64条の3第1項の申請書は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 法第30条第2項の規定に基づき福祉事務所長が定める額は,同項の規定によりその基準とされる額のとおりとする。

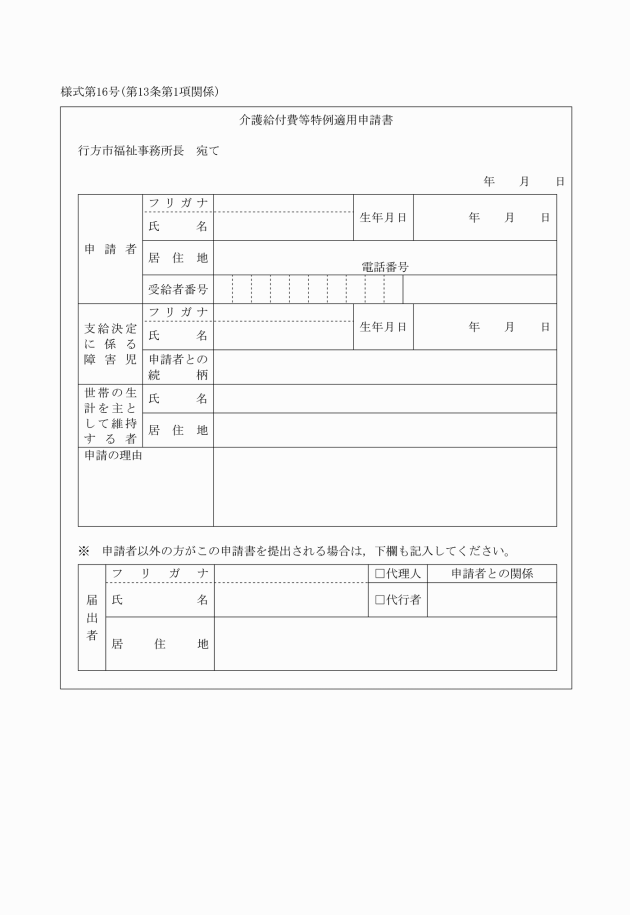

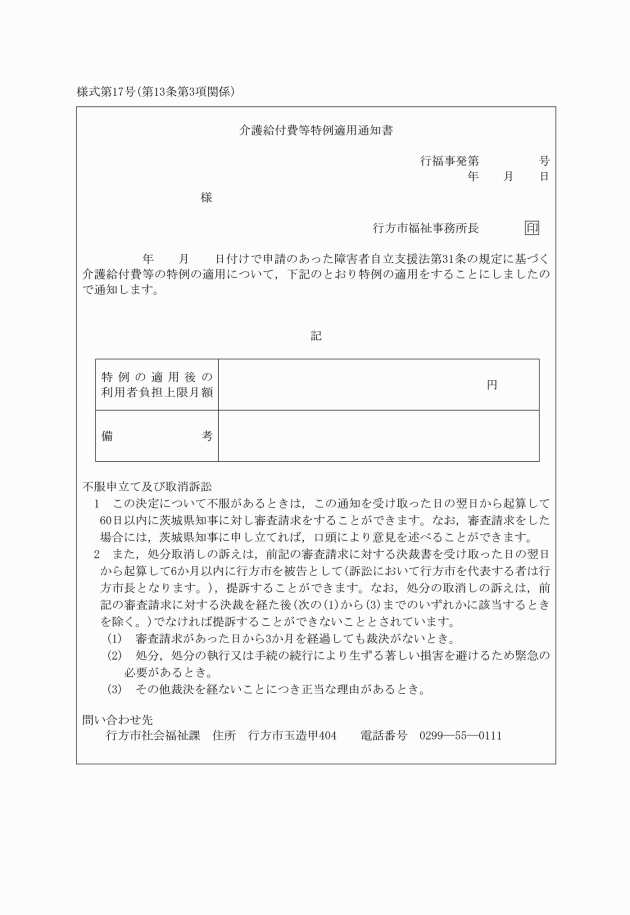

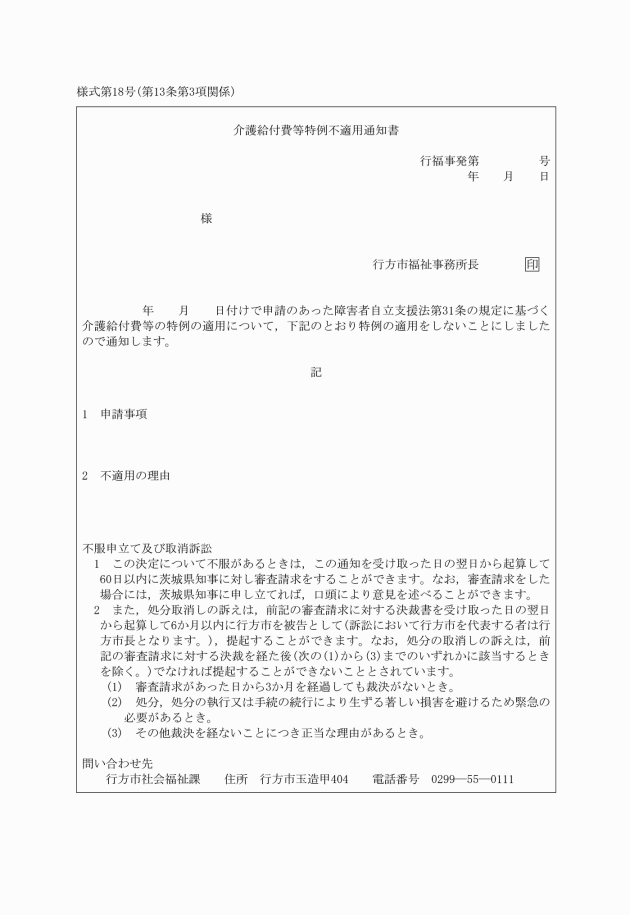

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第13条 法第31条の規定の適用(以下「特例の適用」という。)を受けようとする支給決定障害者等は,介護給付費等特例適用申請書(様式第16号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の場合において,福祉事務所長は,必要があると認めるときは,特例の適用を受けようとする理由を証する書類を提出させることができる。

4 特例の適用を受けた者は,その理由が消滅したときは,直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

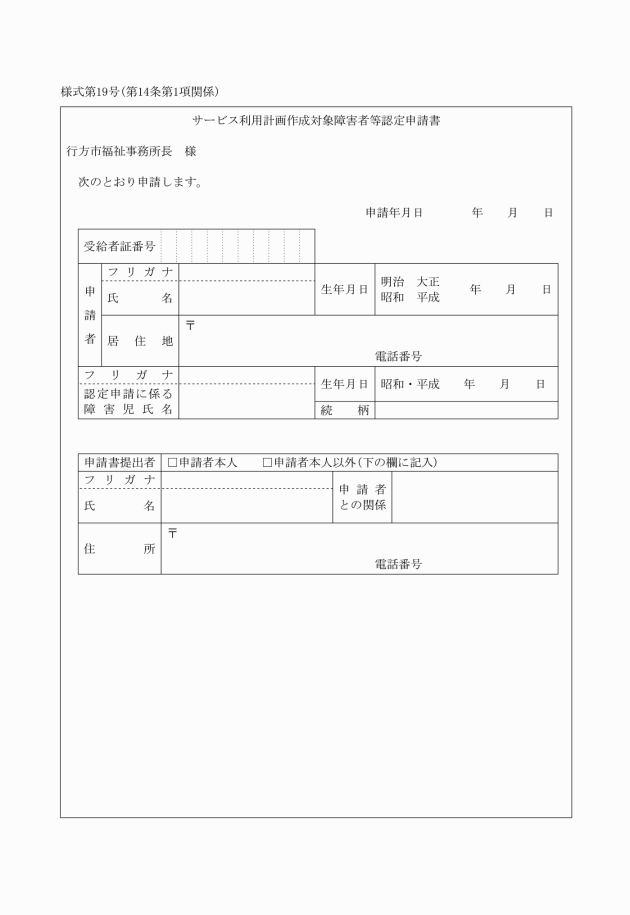

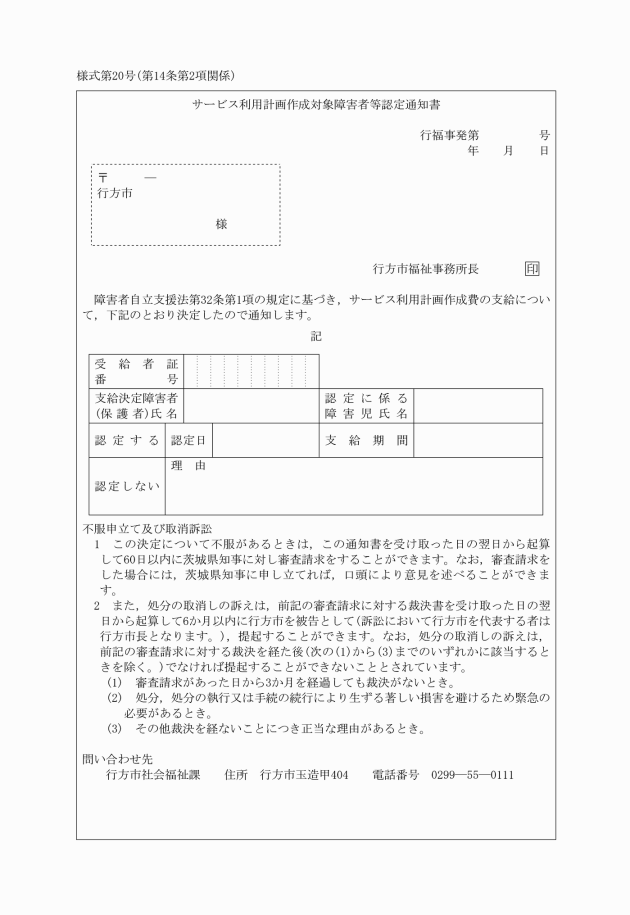

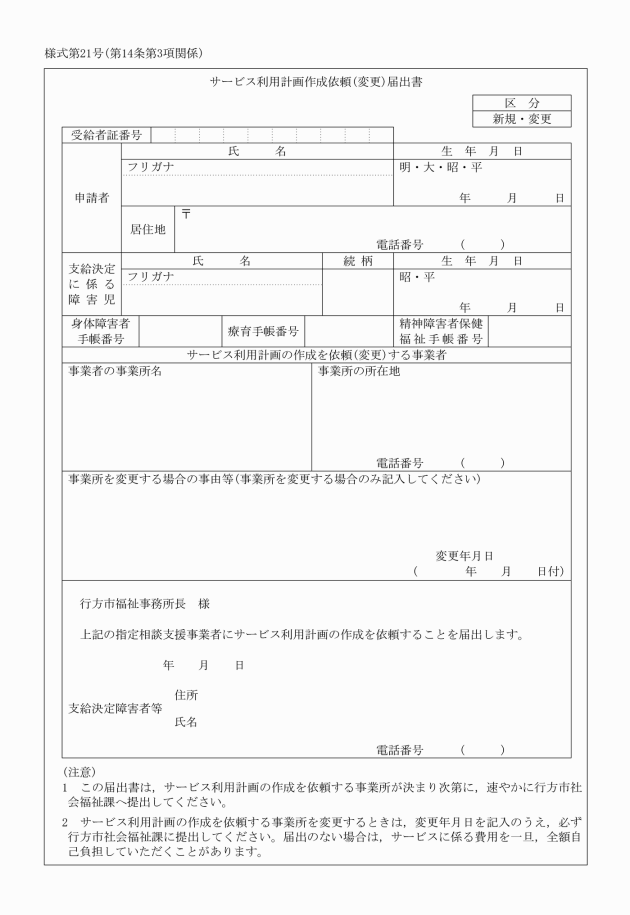

(サービス利用計画作成費の支給の申請等)

第14条 省令第32条の3第1項の申請書は,サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第19号)によるものとする。

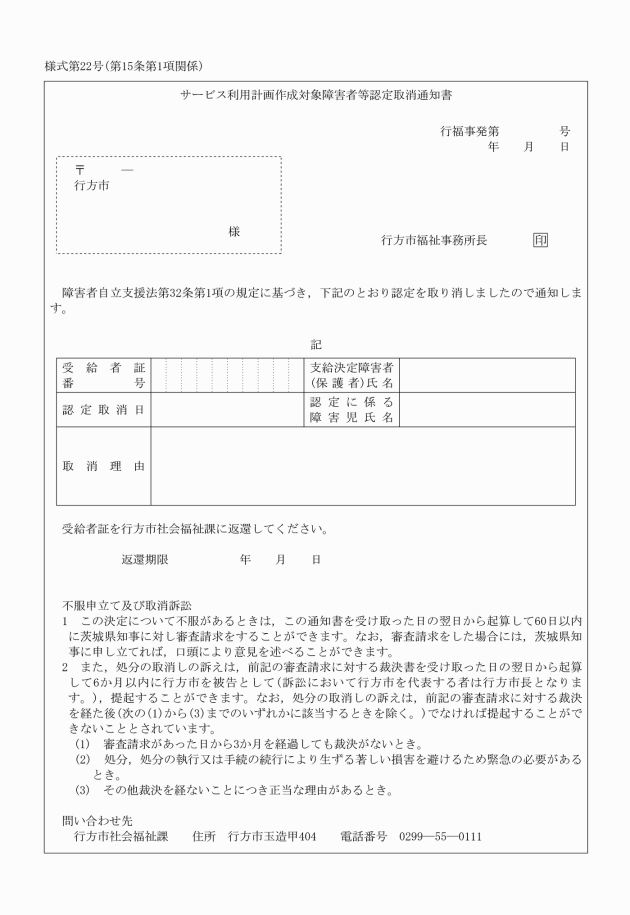

(サービス利用計画作成費の支給の取消しの通知)

第15条 省令第34条の4第2項の規定による通知は,サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

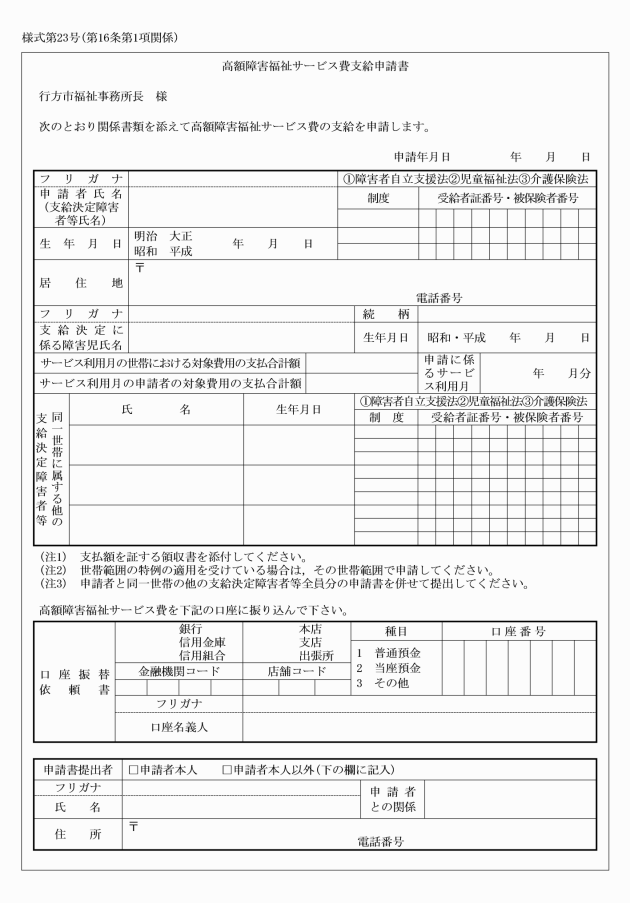

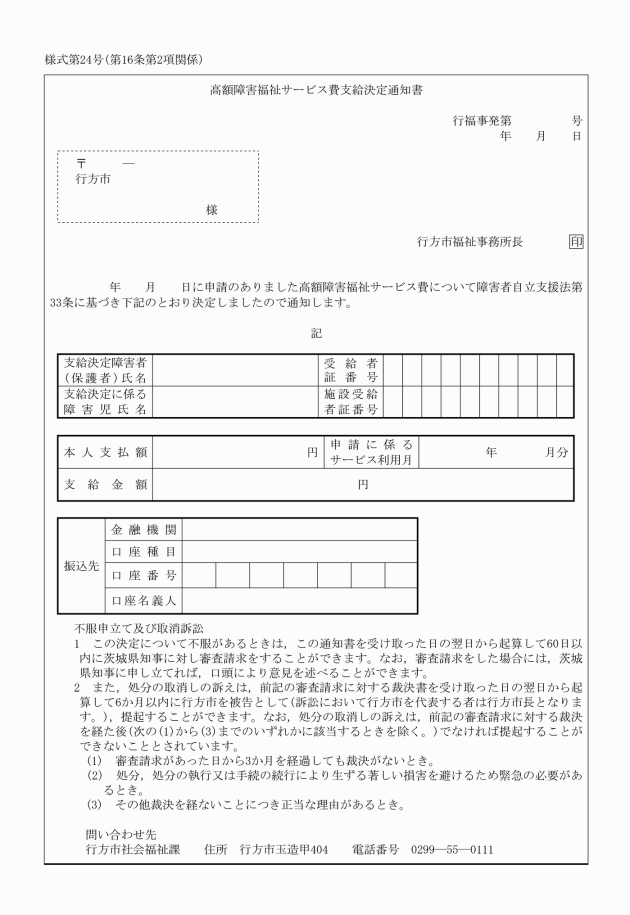

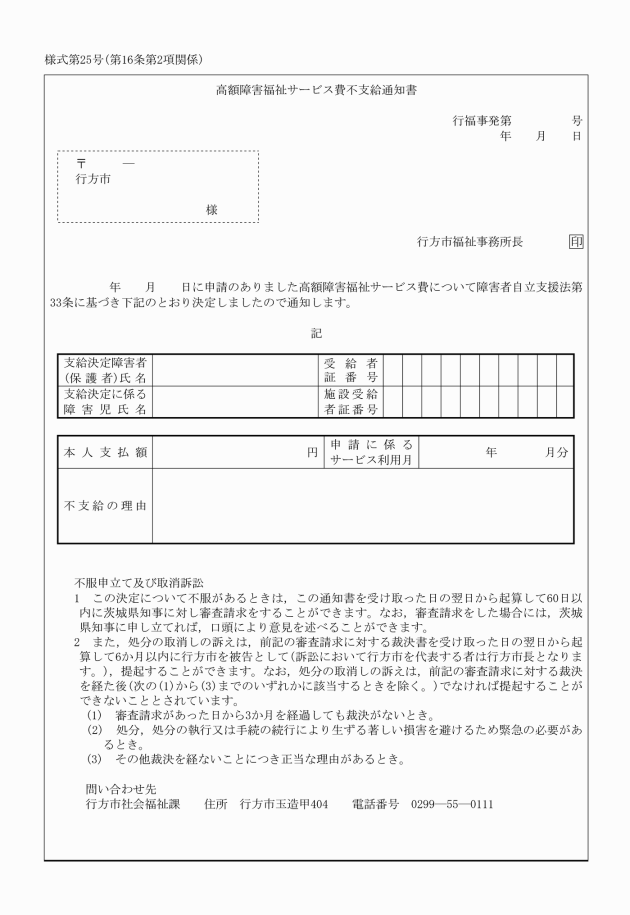

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第16条 省令第34条第1項の申請書は,高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

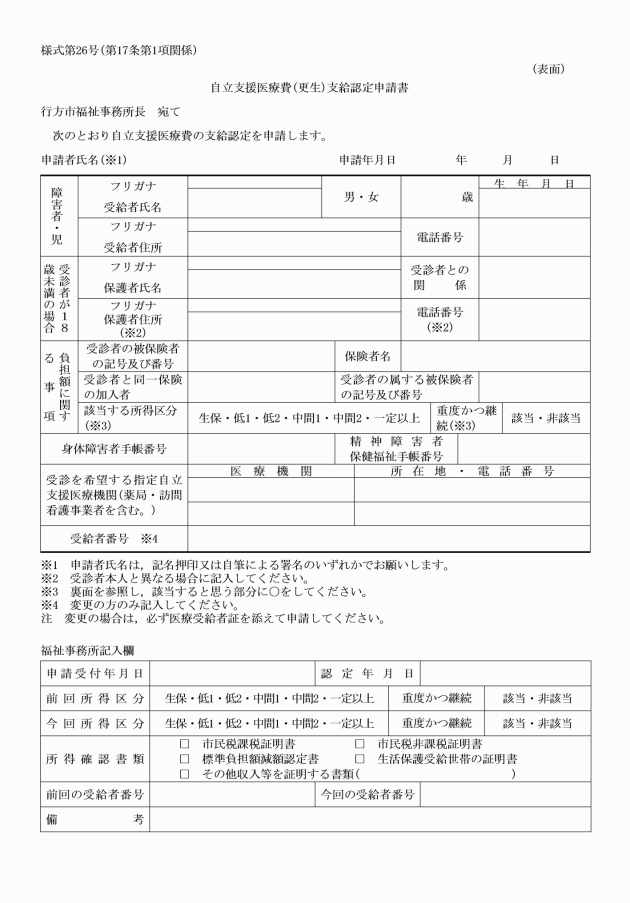

(支給認定の申請等)

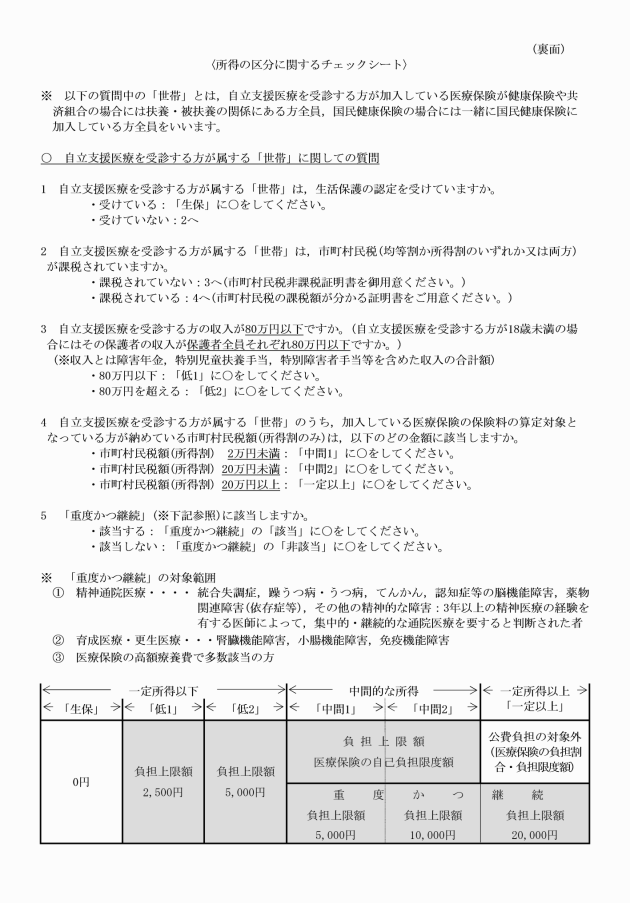

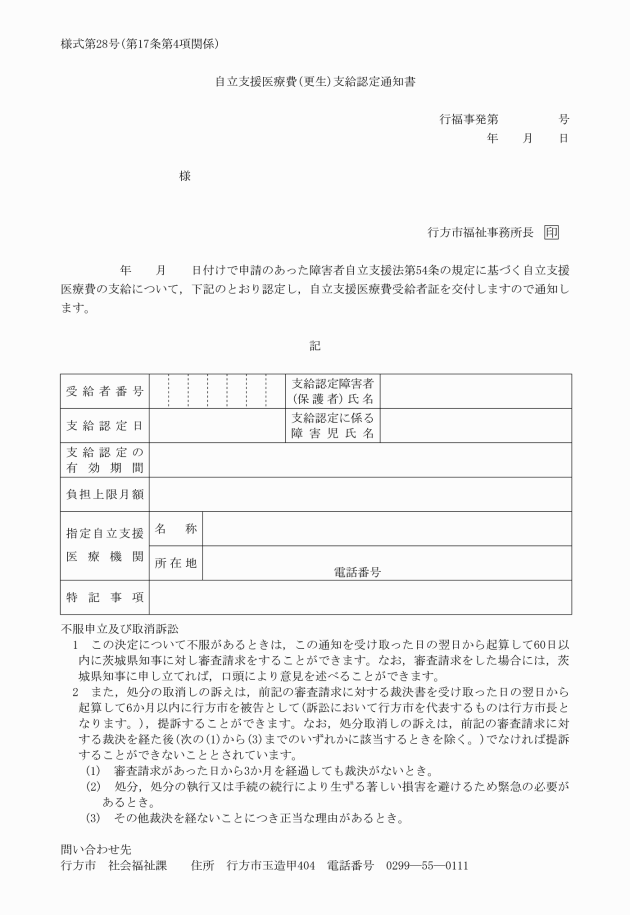

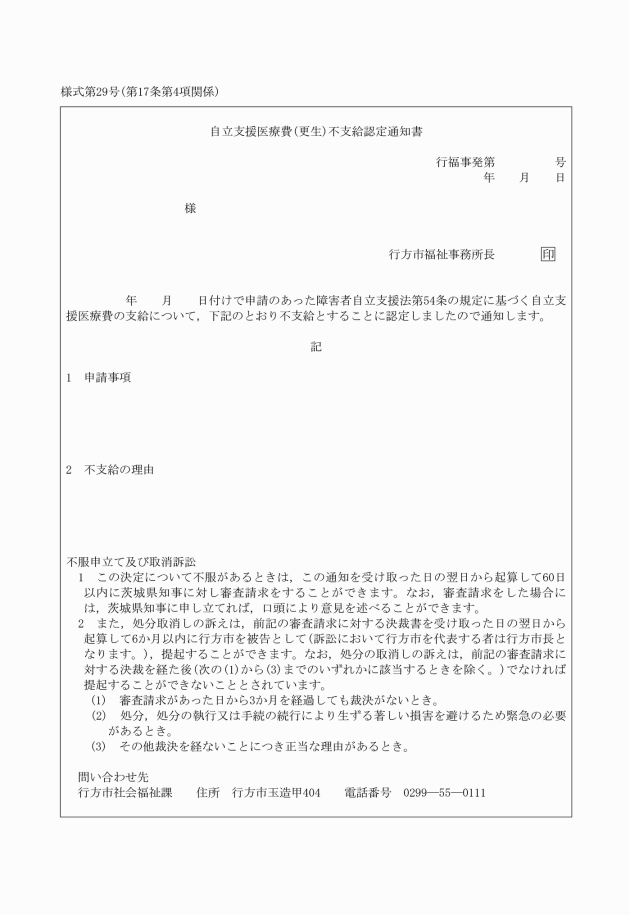

第17条 省令第35条第1項の申請書は,自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第26号)によるものとする。

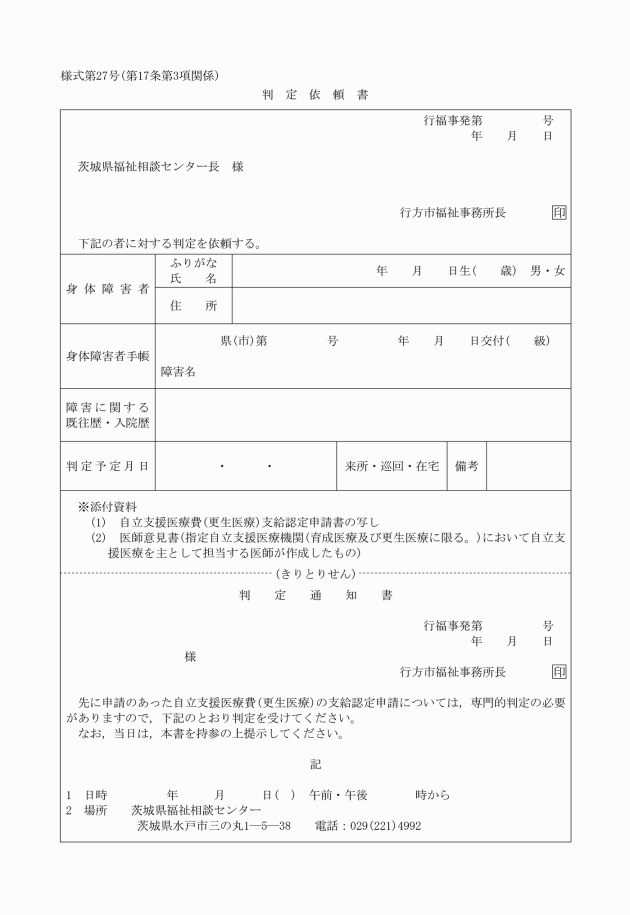

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があった場合において,当該申請に係る障害者が法第54条第1項の政令で定める基準に該当すると認めるときは,当該障害者がその心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があるかどうかについて身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の判定を求めなければならない。

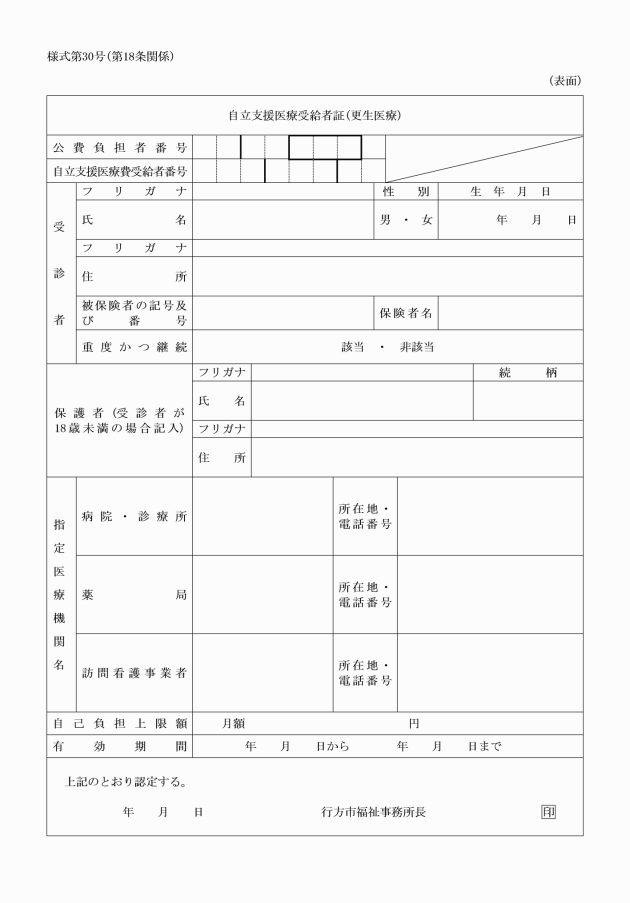

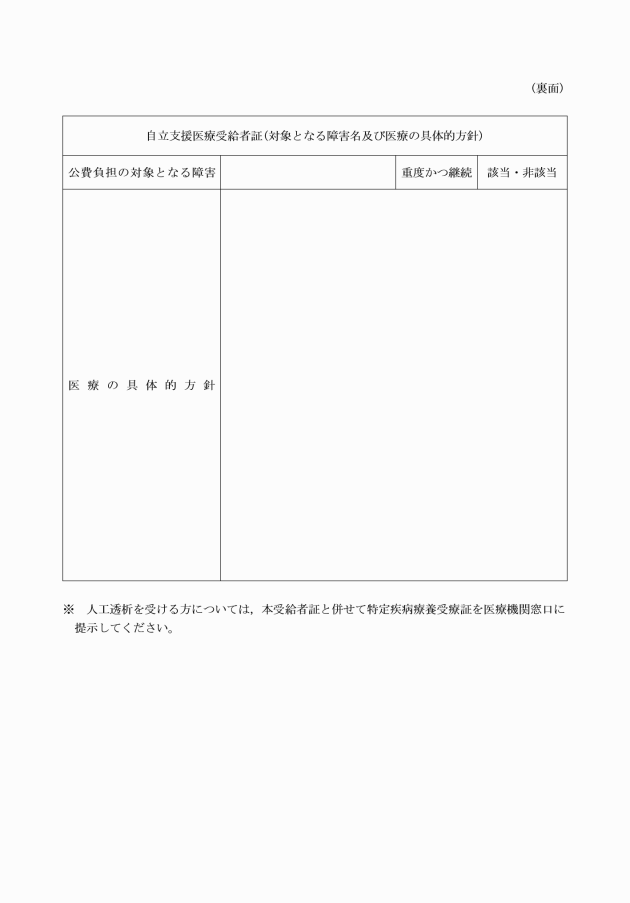

(自立支援医療受給者証)

第18条 自立支援医療受給者証(更生医療)(法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証をいう。)は,様式第30号によるものとする。

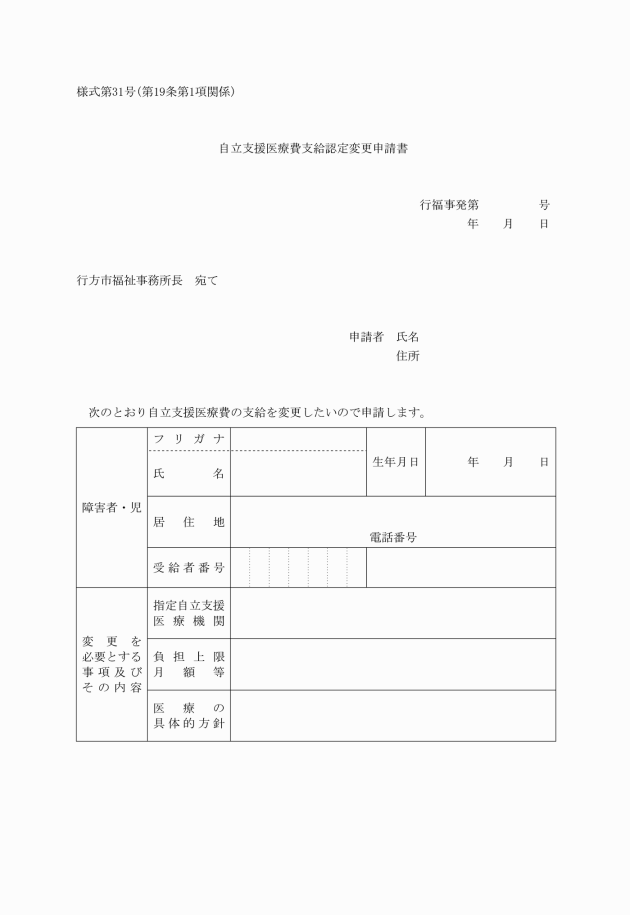

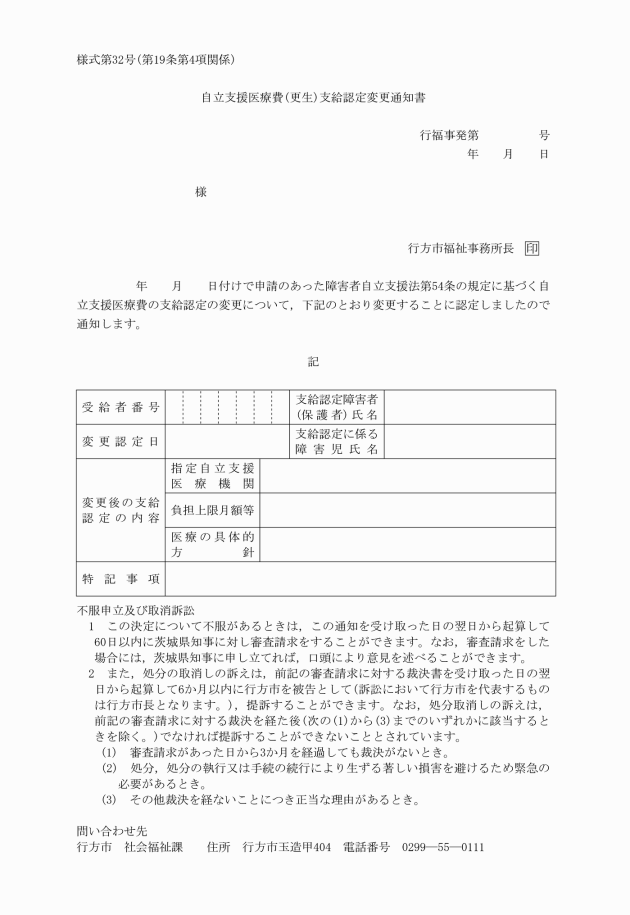

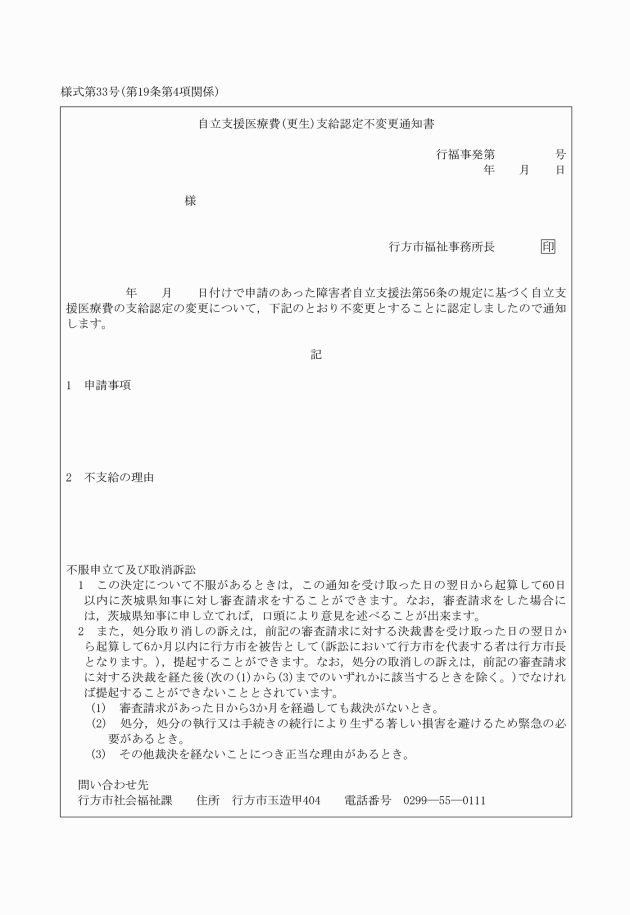

(支給認定の変更の申請等)

第19条 省令第45条第1項の申請書は,自立支援医療費支給認定変更申請書(様式第31号)によるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があった場合において必要があると認めるときは,身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

6 福祉事務所長は,法第56条第2項の規定により職権による支給認定の変更の認定を行ったときは,自立支援医療費支給認定変更通知書により当該認定に係る支給認定障害者(法第54条第3項に規定する支給認定を受けた障害者をいう。)に通知しなければならない。

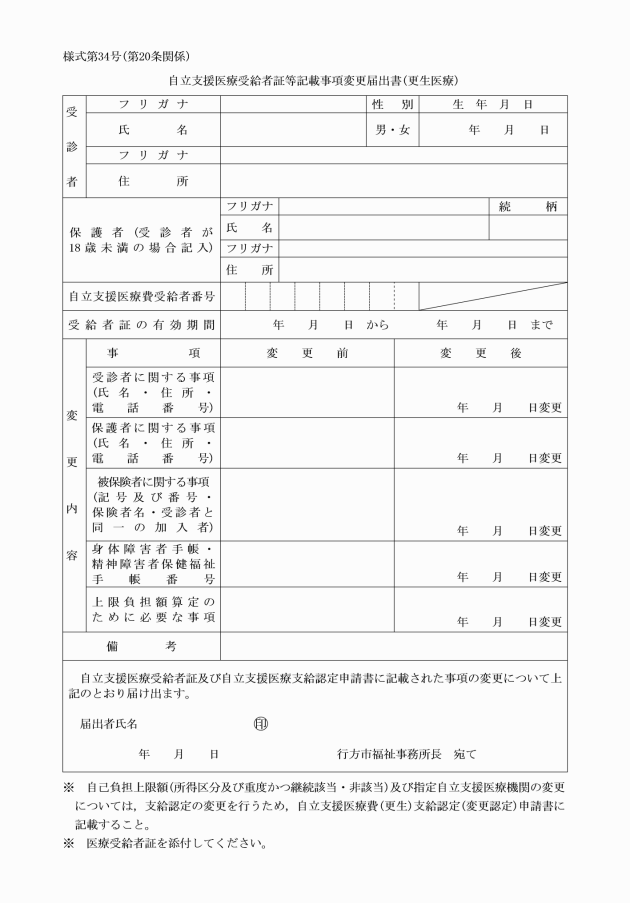

(支給認定の申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項の届出書は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第34号)によるものとする。

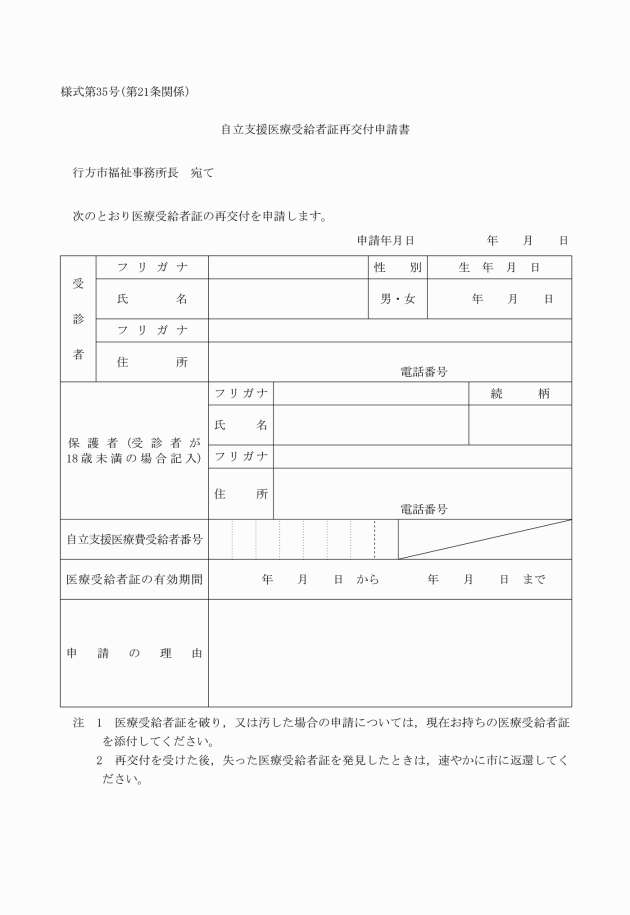

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項の申請書は,自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第35号)によるものとする。

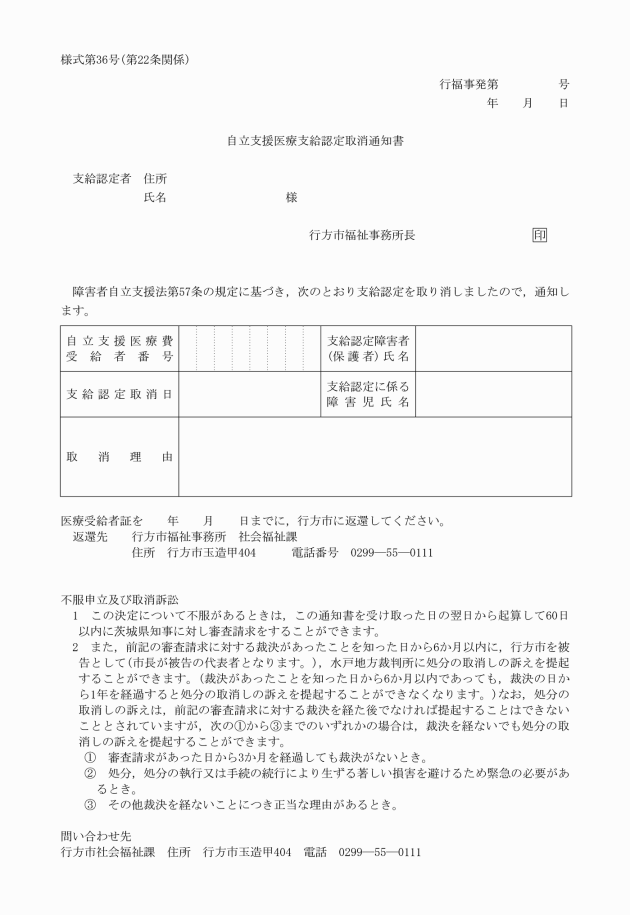

(支給認定の取消しの通知)

第22条 省令第49条第1項の規定による通知は,自立支援医療支給認定取消通知書(様式第36号)によるものとする。

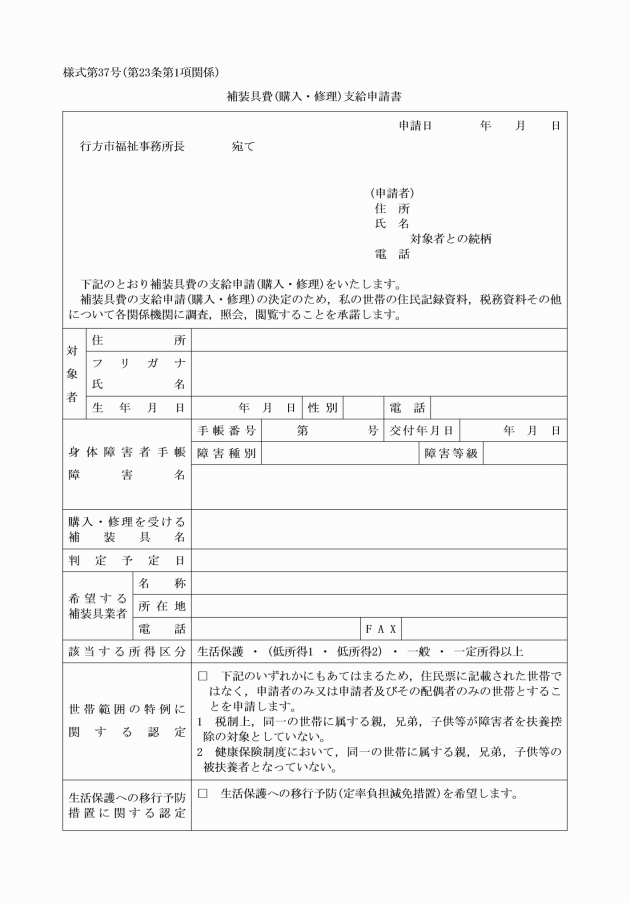

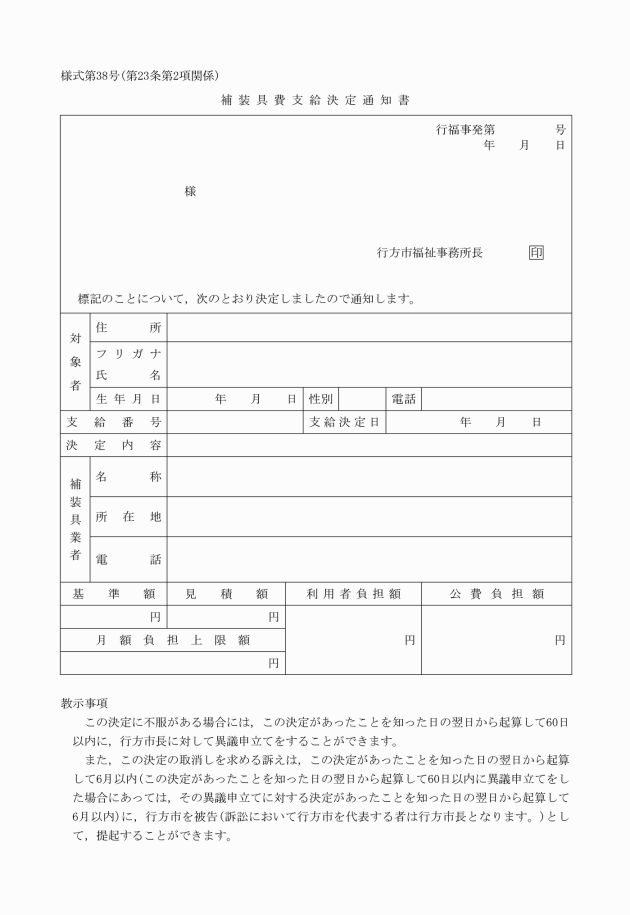

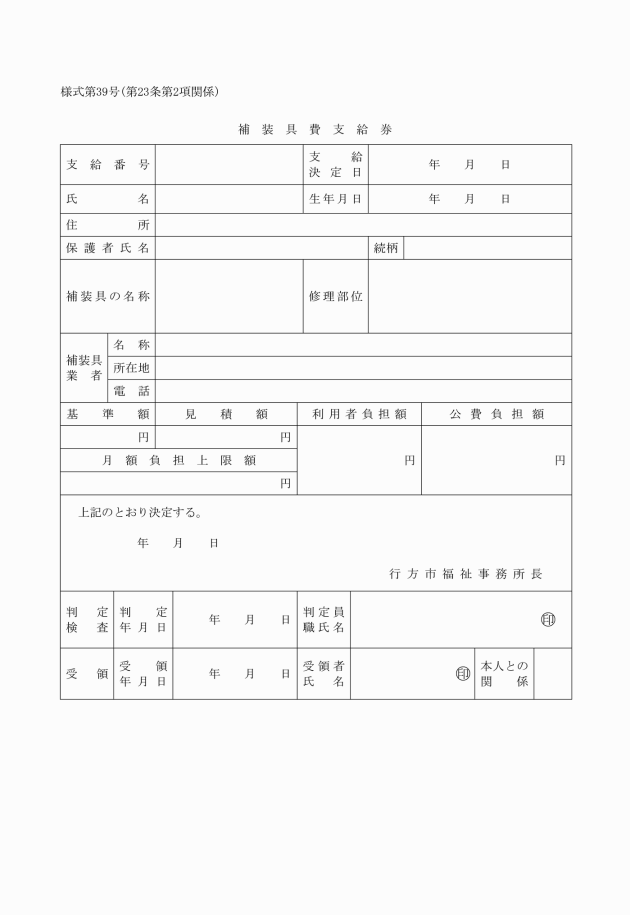

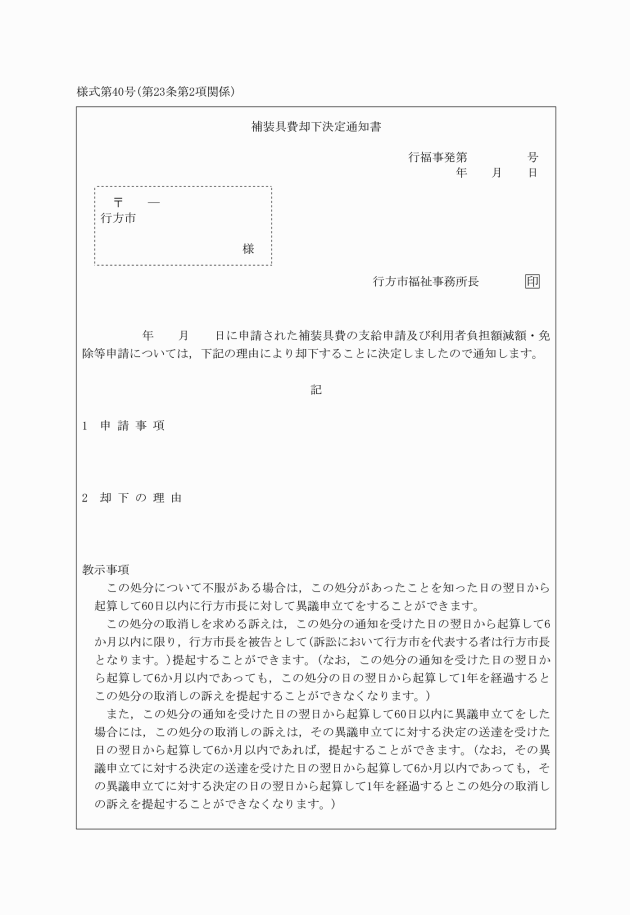

(補装具費の支給の申請等)

第23条 省令第65条の7第1項の申請書は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第37号)によるものとする。

(様式の変更)

第24条 事務の簡素化,効率化が図れる場合又は記載事項等に不足を生じる場合等は,この規則に定める様式を適宜に変更して,使用することができるものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

附則

この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

附則(平成24年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市障害者自立支援法施行細則の規定は,平成23年10月1日から適用する。

附則(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定にかかわらず,この規則による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

別表(第5条第2項関係)

(平24規則1・一部改正)

障害福祉サービス支給決定基準

介護給付

(基本部分)

サービスの種類 | 利用者 | 決定要件 | サービスの内容 | 基本支給量 | 有効期間 | ||||||

区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児 | |||||

1 居宅介護 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○ 身体介護中心 | 障害者又は障害児 | 障害程度区分が区分1以上である者 | 入浴,排泄又は食事の介助など身体の介護を中心としたサービス | 8時間/月 | 16時間/月 | 24時間/月 | 32時間/月 | 40時間/月 | 48時間/月 | 20時間/月 | 1か月~1年 |

○ 通院介助(身体)中心 | 同上 | 次の心身の状態にある利用者 1 障害程度区分が区分2以上である者 2 次の認定調査項目について,いずれか一つ以上認定されていること (1) 歩行 3できない (2) 移乗 2見守り等 3一部介助 4全介助 (3) 排尿 2見守り等 3一部介助 4全介助 (4) 排便 2見守り等 3一部介助 4全介助 (5) 移動 2見守り等 3一部介助 4全介助 (6) 視覚障害者が,通院等の際に介助を必要とする場合 (7) 心身の状況から,発作や,体調が急変する可能性がある者 | 通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続,移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの | 12時間/月 | 1か月~1年 | ||||||

○ 家事援助中心 | 同上 | 障害程度区分が区分1以上に該当する者のうち,単身世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって,当該家族等の障害,疾病等の理由により,当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者 | 調理,掃除,洗濯など家事全般の援助を中心としたサービス | 8時間/月 | 10時間/月 | 12時間/月 | 14時間/月 | 16時間/月 | 18時間/月 | 12時間/月 | 1か月~1年 |

○ 通院介助中心 | 同上 | 障害程度区分が区分1以上である者 | 通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き,移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの | 8時間/月 | 1か月~1年 | ||||||

○ 通院等乗降介助中心 | 同上 | 障害程度区分が区分1以上である者 | 通院等のため,自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに,併せて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続,移動の介助 | 8回/月 | 1か月~1年 | ||||||

2 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって,常時介護を有する障害者 | 障害程度区分が区分4以上であって,次のいずれにも該当する者 1 二肢以上に麻痺があること。 2 次の認定調査項目について,いずれか一つ以上認定されていること。 (1) 歩行 3できない (2) 移乗 2見守り等 3一部介助 4全介助 (3) 排尿 2見守り等 3一部介助 4全介助 (4) 排便 2見守り等 3一部介助 4全介助 (※1) 区分6該当者のうち,調査項目の,移乗・排尿・排便のいずれもが,一部介助以上に該当する場合には,区分6―重度に該当するものとし,それ以外は,区分6―基本に該当するものとする。 | 居宅における入浴,排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス |

|

|

| 120時間/月 | 145時間/月 | 基本170時間/月 重度(※1)195時間/月 | 障害者の支給量に準ずる。 | 1か月~1年 |

3 行動援護 | 知的障害又は精神障害により,行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を要する者 | 障害程度区分が区分3以上であって,障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が10点以上の者 | 行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動支援 |

|

| 27時間/月 | 37時間/月 | 49時間/月 | 63時間/月 | 35時間/月 | 1か月~1年 |

3―1 同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者又は障害児 | 身体介護を伴う場合 次の身体の状態にある利用者 1 同行援護アセスメント票の1から3の項目のいずれかが1点以上であり,かつ,4の項目が1点以上であること 2 障害程度区分が区分2以上であること 3 次の認定調査項目について,いずれか一つ以上認定されていること (1) 歩行 3できない (2) 移乗 2見守り等 3一部介助 4全介助 (3) 排尿 2見守り等 3一部介助 4全介助 (4) 排便 2見守り等 3一部介助 4全介助 (5) 移動 2見守り等 3一部介助 4全介助 | 外出時における移動に必要な視覚的情報の提供(代筆及び代読を含む。)及び移動の援護並びに排泄,食事等の介護その他外出する際に必要となる援助 | 24時間/月 | 1か月~1年 | ||||||

身体介護を伴わない場合 同行援護アセスメント票の1から3までの項目のいずれかが1点以上であり,かつ,4の項目が1点以上である者 | 16時間/月 | ||||||||||

4 重度障害者包括支援 | 常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高い者 | 障害程度区分が区分6に該当する者のうち,意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げるもの 1 四肢すべてに麻痺があり,かつ,寝たきり状態にある障害者のうち,下記のいずれかに該当する者 (1) 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 (2) 最重度知的障害者 2 障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上である者(強度行動傷害) | 居宅介護をはじめとする,福祉サービスの包括的支援 |

|

|

|

|

| 372時間/月 | 障害者の支給量に準ずる。 | 1か月~1年 |

5 短期入所 | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により,障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者 | 障害程度区分が区分1以上である者 | 入浴,排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。 | 12日/月 |

| 1か月~1年 | |||||

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により,障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害児 | 区分なし |

|

|

|

|

|

| 12日/月 | 1か月~1年 | ||

6 生活介護 | 常時介護が必要な障害者 | 1 障害程度区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者 2 年齢が50歳以上で,障害程度区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者 | 事業所において 1 食事・入浴・排泄等の介護,日常生活上の支援 2 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供 3 1及び2を通じた身体能力,日常生活能力の維持・向上を目的として,必要な介護を実施する。 |

| 23日/月 |

| 1か月~3年 | ||||

7 療養介護 | 病院等への長期入院による医療的ケアに加え,常時の介護を必要とする障害者 | 1 障害程度区分が区分6以上であり,気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている者 2 障害程度区分が区分5以上であり,進行性筋萎縮症にり患している又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者 | 医療機関において 1 病院等への入院による医学的管理の下,食事・入浴等の介護を提供 2 日常生活上の相談支援,レクレーション活動等の社会参加活動支援,声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援 3 1及び2を通じた身体能力,日常生活能力の維持・向上を目的として,必要な介護,訓練等を実施する。 |

|

|

|

| 23日/月 |

| 1か月~3年 | |

8 共同生活介護 | 就労し,又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって,地域において自立した日常生活を営む上で,食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者 | 障害程度区分が区分2以上である者 | 1 家事等の日常生活の支援 2 食事・入浴・排泄等の介護 3 日常生活における相談支援,日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的として,必要な支援等を実施する。 |

| 31日/月 |

| 1か月~3年(地域移行型ホームは最長2年) | ||||

9 児童デイサービス | 障害児 |

| 日常生活における基本的動作の習得及び集団生活に適応することができるよう当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を実施 |

|

|

|

|

|

| 15日/月 | 1か月~1年 |

10 施設入所支援 | 夜間において,介護が必要な者,通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者 | 1 生活介護利用者のうち,障害程度区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は,区分3以上) 2 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち,居宅から当該サービスが提供される施設等へ通所することが困難な者 | 日中活動と合わせて,夜間等における入浴,排泄又は食事の介助等を提供することを目的として,障害者支援施設において,必要な介護,支援等を実施する。 |

|

| 31日/月 |

| 1か月~3年(日中活動サービスの有効期間内) | |||

加算部分及び審査会に諮る基準

サービスの種類 | 加算項目 | 加算評価点数 | 加算日数 | 審査会に諮る基準 |

1 居宅介護 ○身体介護・家事援助の場合のみ | 1 生活環境の変化により,一時的に多くの支給量が必要である。 | 1 | ― | 1 基本部分の3倍を超える支給量を決定する必要がある場合 2 加算部分において疑義が生じた場合 |

2 医療的な介護を必要とする。 | 1 | ― | ||

3 ADLの状況により,身体介護,又は家事援助に多くの時間を要する。 | 1 | ― | ||

4 身体又は精神の状態により,1人での対応が困難・危険なため,2人での対応が必要である。 | 1 | ― | ||

5 単身又は介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の介護が困難である。 | 1 | ― | ||

○通院介助の場合のみ | 6 身体,又は精神の状況により,定期的,頻繁的に通院を必要とする。 | 1 | ― | |

2 重度訪問介護 ○身体介護・家事援助の場合のみ | 1 生活環境の変化により,一時的に多くの支給量が必要である。 | 1 | ― | 1 基本部分の3倍を超える支給量を決定する必要がある場合 2 加算部分において疑義が生じた場合 |

2 医療的な介護を必要とする。 | 1 | ― | ||

3 身体の状況により,身体介護又は家事援助に多くの時間を要する。 | 1 | ― | ||

4 身体又は精神の状態により,1人での対応が困難・危険なため,2人での対応が必要である。 | 1 | ― | ||

5 単身又は介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の介護が困難である。 | 1 | ― | ||

○通院介助の場合のみ | 6 身体又は精神の状況により,定期的,頻繁的に通院を必要とする。 | 1 | ― | |

3 行動援護 | 1 単身又は介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の援護が困難である。 | 1 | ― | 同上 |

2 精神状態により暴力行為等を起こす可能性があり,1人での対応が危険なため,2人での対応が必要である。 | 1 | ― | ||

3―1 同行援護 | 1 生活環境の変化により,一時的に多くの支給量が必要である。 | 1 | ― | 同上 |

2 単身又は介護者が高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の援護が困難である。 | 1 | ― | ||

4 重度障害者等包括支援 | 1 身体又は精神の状態により,1人での対応が困難・危険なため,2人での対応が必要である。 | 1 | ― | 同上 |

2 単身又は介護者が,高齢又は障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の援護が困難である。 | 1 | ― | ||

5 短期入所 | 1 介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の介護が困難である。 | ― | 19日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 同上 |

2 精神状態により,家族等へ虐待を加えるおそれがあり,又は家族等から虐待を受けるおそれがある。 | ― | |||

6 生活介護 | 1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合 | ― | 8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 1 加算部分において疑義が生じた場合 |

| ― | |||

7 療養介護 | 1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合 | ― | 8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 同上 |

| ― | |||

8 共同生活介護 | ― | ― | ― | 1 疑義が生じた場合 |

9 児童デイサービス | 1 日常生活の基本的動作や,集団生活への適応訓練の機会を頻繁的に提供することで,特に効果が見込まれる場合 | ― | 16日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 同上 |

| ― |

| ||

10 施設入所支援 |

|

| 同上 | |

支給決定時間の算出方法

1 支給決定時間は,基本支給量と当該障害者の身体や世帯の状況から勘案した加算支給量を合計したものを支給決定量とする。

2 基本支給量は,当該障害者の該当する基本部分の基本支給量の欄の時間,回数又は日数とする。

3 加算率は,加算部分のサービスの種類欄の加算評価点数の合計点数が該当する,下表(加算率)の加算率とする。

加算率

サービスの種類の合計点数 | 加算率 |

1~2 | 10% |

3~4 | 20% |

5以上 | 30% |

※ 小数点以下繰り上げ

4 加算支給量の算出は,次に掲げる算式により算出するものとする。

基準支給量×加算率=加算支給量

5 加算部分のサービスの種類欄の加算日数に該当する場合は,その範囲内で認める日数を加算支給量とする。

6 支給決定量の算出は,次に掲げる算式により算出するものとする。

基準支給量+加算支給量=支給決定量

7 上記方法により,算出した支給決定量が,旧法制度により決定した支給量に満たない場合は,基本支給量の3倍以内の範囲において,その利用実績を勘案し,決定するものとする。

訓練等給付

(基本部分)

サービスの種類 | 利用者 | 決定要件 | サービスの内容 | 基本支給量 | 有効期間 |

1 自立訓練 |

|

|

|

|

|

○ 機能訓練 | 地域生活を営む上で,身体機能・生活能力の維持・向上等のため,一定の支援が必要な身体障害者 | 1 施設・病院を退所・退院した者で,身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 2 盲・ろう・養護学校を卒業した者で,身体機能の維持回復等の支援が必要な者等 | 1 理学療法や作業療法等による身体機能のリハビリテーション,歩行訓練,コミュニケーションや家事等の訓練 2 日常生活上の相談支援,就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援 3 1及び2を通じて,地域生活への移行,地域生活を営む能力の向上を目的として,サービス利用期間を限定し,事業所への通所,利用者の自宅への訪問等を組み合わせて,必要な訓練等を実施する。 | 23日/月 | 18か月以内 ※当初は最長1年 |

○ 生活訓練 | 地域生活を営む上で,生活能力の維持・向上等のため,一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者 | 1 施設・病院を退所・退院した者で,生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 2 養護学校を卒業した者,継続した通院により症状が安定している者等であって,生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 | 1 食事や家事等日常生活能力を向上するため支援 2 日常生活上の相談支援,就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援 3 1及び2を通じて,地域生活への移行,地域生活を営む能力の向上を目的として,サービス利用期間を限定し,事業所への通所,利用者の自宅への訪問等により必要な訓練等を実施する。 | 23日/月 | 24か月以内(長期間にわたって入所(入院)していた者等を対象とする場合には36か月以内) ※当初は最長1年 |

2 宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)対象者 | 日中,一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者であって,地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して,帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者 | 居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上させるための支援,生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 | 31日/月 | 同上 |

3 就労移行支援 | 一般就労を希望し,知識・能力の向上,実習,職場探し等を通じ,適性にあった職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満に限る。) | 1 企業等へ就労を希望する者 2 技術を習得し,在宅で就労・起業を希望する者 | 1 事業所における作業及び企業における実習等 2 適性にあった職場探し及び就労後の職場定着のための支援 3 1及び2を通じて,適性にあった職場への就労・定着を目的として,サービス利用期間を限定し,必要な訓練・指導等を実施する。 | 23日/月 | 24か月以内 ※当初は最長1年 |

4 就労継続支援A型 | 就労機会の提供を通じ,生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより,雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(65歳未満の者に限る。) | 1 就労移行支援事業を利用したが,企業等の雇用に結びつかなかった者 2 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが,企業等の雇用に結びつかなかった者 3 企業等を離職した者等就労経験のある者で,現に雇用関係がないもの | 1 事業所内において,雇用契約に基づく就労の機会の提供 2 上記を通じて,一般就労に必要な知識・能力が高まった場合,一般就労へ向けての支援を目的として,必要な訓練を実施する。 | 23日/月 | 1か月~3年 |

5 就労継続支援B型 | 就労移行支援事業等を利用したが,一般企業等の雇用に結びつかない者及び一定年齢に達している者などであって,就労の機会等を通じ,生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 | 1 就労経験がある者であって,年齢及び体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 2 就労移行支援事業を利用した結果,B型の利用が適用と判断された者 3 1及び2に該当しない者であって,50歳に達しているもの又は障害基礎年金1級受給者 4 1から3までに該当しない者であって,地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく,雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく,利用することが困難と市が判断した者 | 1 就労の機会及び生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない) 2 上記を通じて,知識・能力の高まった者についての,就労への移行に向けた支援を目的として,必要な訓練等を実施する。 | 23日/月 | 1か月~3年 |

6 共同生活援助 | 就労し,又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者 | 地域において自立した日常生活を営む上で,相談等の日常生活上の援助が必要な者 | 1 家事等の日常生活上の支援 2 日常生活における相談支援,日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的として,必要な支援を実施する。 | 31日/月 | 1か月~3年(地域移行型ホームは最長2年) |

加算部分及び審査会に諮る基準

サービスの種類 | 加算項目 | 加算日数 | 審査会に諮る基準 |

1 自立訓練 | 1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合 | 8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 1 加算部分において疑義が生じた場合 |

| |||

2 宿泊型自立訓練 |

|

| 1 加算部分において疑義が生じた場合 |

|

| ||

3 就労移行支援 | 1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合 | 8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 1 加算部分において疑義が生じた場合 |

| |||

4 就労継続支援A型 | 1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合 | 8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 1 加算部分において疑義が生じた場合 |

| |||

5 就労継続支援B型 | 1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合 | 8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数 | 1 加算部分において疑義が生じた場合 |

| |||

6 共同生活援助 |

|

| 1 加算部分において疑義が生じた場合 |

|

|

支給決定時間の算出方法

1 支給決定時間は,基本支給量と当該障害者の身体や世帯の状況から勘案した加算支給量を合計したものを支給決定量とする。

2 基本支給量は,当該障害者の該当する基本部分の基本支給量の欄の日数とする。

3 加算部分のサービスの種類欄の加算日数に該当する場合は,その範囲内で認める日数を加算支給量とする。

4 支給決定量の算出は,次に掲げる算式により算出するものとする。

基準支給量+加算支給量=支給決定量

(令6規則26・一部改正)

(令6規則26・一部改正)

(令6規則26・一部改正)

(令6規則26・一部改正)

(令6規則26・一部改正)

(令6規則26・一部改正)

(令6規則26・一部改正)

(令4規則9・一部改正)